浜松八幡宮は静岡県浜松市にある神社です。

徳川家康公が「三方ヶ原の戦い」で武田信玄に惨敗し、敗走する際に逃げ隠れた雲立楠が現存しています。

また、浜松城の鬼門を護る神社でもあります。

浜松八幡宮の縁起

浜松八幡宮は、仁徳天皇の御代(在位:仁徳天皇元年1月3日〜同87年1月16日・機械的な西暦換算によると西暦313年〜399年)に創建されました。

現在地には天慶元年(938年)に遷座し、永承6年(1051年)に「八幡太郎」の名で有名な源義家が八幡2柱を勧請したそうです。

その後、元亀元年(1570年)に家康公は浜松城に入城すると、この浜松八幡宮へ度々参拝に訪れました。

浜松八幡宮御由緒

(中略)

仁徳天皇の御代、遠津淡海の鎮静のため、海運の神として知られる玉依比売命をお祀りしたと伝わり、平安時代の神社を所載した延喜式には許部神社と記されています。当時は許部の里(南区小沢渡町付近)にお祀りされておりましたが、天慶元年(九三八)、神託によって現在の地へと遷座されたと伝えられています。

永承六年(一〇五一)、源義家公(八幡太郎)により八幡二柱の神が勧請され、多くの武家庶民の崇敬を集めました。中でも徳川家康公は浜松入城以来、武家の守護神・浜松城鬼門鎮守、鬼門降伏の氏神として当宮を信仰し、開運招福・武運長久を祈って度々参拝したといわれます。

引用元:浜松八幡宮パンフレット

※遠津淡海(とおつあわうみ)とは浜名湖の古名で、遠江(とおとうみ)の語源になったそうです。

※玉依比売命(たまよりひめのみこと)は特定の神を指す名前ではなく、古代の神事において重要な役割を担った巫女を象徴する呼称だそうです(民俗学者・柳田国男氏)。

※許部神社は「こべじんじゃ」と読みます。

また、元亀3年(1573年)の「三方ヶ原の戦い」においては、武田信玄に惨敗して敗走する家康公が、浜松八幡宮の境内にある「雲立楠」の洞穴に身を潜め、追っ手から逃れました。

この雲立楠は現存しており、現在も見ることができます。

浜松八幡宮

参道・鳥居・社号標

浜松八幡宮の参道は住宅地の中に伸びています。

参道は立派な松の並木道になっていますので、訪れる際はぜひ参道の入口から楽しんでみてください。

こちらが、浜松八幡宮の境内入口です。

社号標です。

境内入口の鳥居です。

境内入口にある鳥居の扁額です。

なお、浜松八幡宮は「浜松家康の散歩道」順路にも選ばれています。

【関連記事】

『浜松家康の散歩道』順路1.徳川秀忠誕生の井戸

颯々之松(ざざんざのまつ)

鳥居をくぐってすぐ左手側に、颯々之松(ざざんざのまつ)があります。

概観.jpg)

こちらが、颯々之松と石碑です。

.jpg)

設置されている案内看板には、以下の通り記されています。

案内看板.jpg)

颯々の松

伝承では当宮が現在地へと遷座した際に、白狐が浜から携えてきた松の苗木が繁茂して颯々の松になったといいます。その後、浜の松が転じて里の名が浜松となり、浜松の名称の起源になったと伝えられています。

また、室町六代将軍足利義教公が富士見物に下向した折、この松のもとで「浜松の音はざざんざ」と謡ったことから、この松を「颯々の松」と呼ぶようになったとの伝承もあります。

「曳馬拾遺」(一七一二年)に颯々の松とは野口村の森をいい、三十本余りの松が群生していたと記され、この場所は当宮の社領となっていました。

やがて「濵松名稱起源颯々之松」の石碑が建立されましたが、松林は昭和二十年の空襲により焼失。再び松が植えられ様々な変遷を経て、平成二十三年に石碑は境内に移され、五代目の松が植栽されています。引用元:浜松八幡宮案内看板『颯々の松』

浜松八幡宮にある颯々之松が、浜松という地名の元になったそうです。

また、室町幕府六代将軍・足利義教ですが、実は大河ドラマ『麒麟がくる』12月20日放送の第37回「信長公と蘭奢待(らんじゃたい)」に登場した香木・蘭奢待を切り取った人物の1人です。

<第37回トリセツ>

信長が所望した『蘭奢待(らんじゃたい)』とは?信長は天皇の許しがなければ拝観することすらできない正倉院の宝物『蘭奢待』の切り取りを行いました。そして、過去に足利将軍家の3代義満、6代義教、8代義政によって切り取られた跡があることが紹介されました。

これら歴代将軍の名と肩を並べることにより、事実上、正親町天皇からも「それに値する武将」だと認められたことになり、信長の権勢を広く世間に知らしめることになりました。『蘭奢待』とは、古来“天下第一の名香”とうたわれる、全長156cm・重量11.6kgの巨大な香木・沈香(じんこう)で、正式名称は「黄熟香(おうじゅくこう)」。

雅名(がめい)である「蘭奢待」の3文字には、それぞれに「東」「大」「寺」の文字が隠されています。現在も正倉院の宝物として収蔵されており、足利義政や織田信長、明治天皇などが切り取らせた箇所を確認することができます。引用元:第三十七回「信長公と蘭奢待(らんじゃたい)」 | あらすじ | 『麒麟がくる』

かつて、東京国立博物館で開催された『正倉院展』にて、実物の蘭奢待を拝見する機会がありましたが、作中で登場した蘭奢待のレプリカは再現度が高かったように思います。

社務所

こちらが、浜松八幡宮の社務所です。

浜松八幡宮の御朱印はこちらの社務所でいただけます。

石碑・手水舎・狛犬

社務所の向かいには浜松八幡宮の由緒が記された石碑があります。

こちらが、手水舎です。

手水鉢です。

こちらが、浜松八幡宮の狛犬(阿形)です。

.jpg)

狛犬(吽形)です。

.jpg)

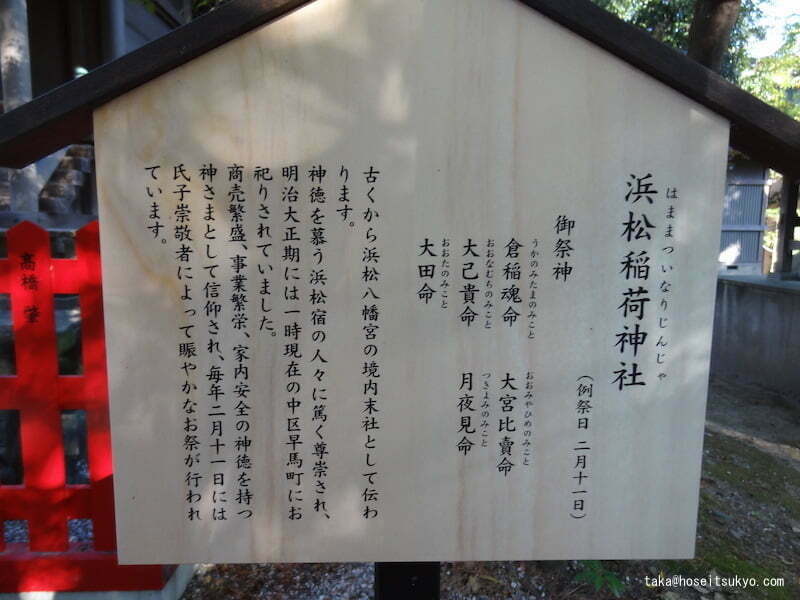

浜松稲荷神社

浜松八幡宮社殿の右奥には、浜松稲荷神社と東照宮があります。

この鳥居の先に、浜松稲荷神社と東照宮が並んでいます。

向かって左側が、浜松稲荷神社です。

浜松稲荷神社の横には、案内看板も設置されています。

浜松稲荷神社

(中略)

古くから浜松八幡宮の境内末社として伝わります。

神徳を慕う浜松宿の人々に篤く尊崇され、明治大正期には一時現在の中区早馬町にお祀りされていました。

商売繁盛、事業繁栄、家内安全の神徳を持つ神さまとして信仰され、毎年二月十一日には氏子崇敬者によって賑やかなお祭が行われています。引用元:浜松八幡宮案内看板『浜松稲荷神社』

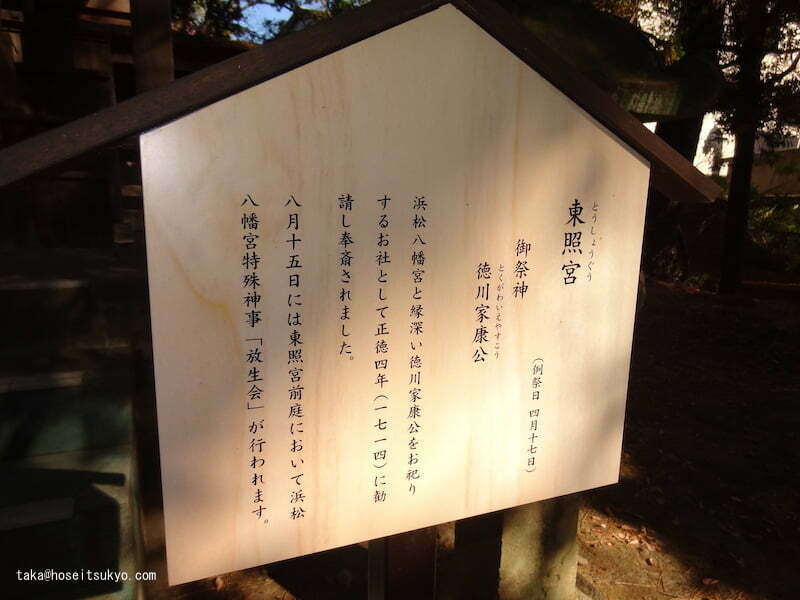

東照宮

浜松稲荷神社の右隣には、東照宮があります。

こちらが、東照宮です。

設置されている石灯篭です。

浜松稲荷神社同様に、東照宮にも案内看板が設置されています。

東照宮

御祭神 徳川家康公

当宮との縁深い徳川家康公をお祀りするお社として正徳四年(一七一四)に勧請し奉斎されました。

八月十五日には東照宮前庭において浜松八幡宮特殊神事「放生会」が行われます。引用元:浜松八幡宮案内看板『東照宮』

なお、放生会(ほうしょうえ)とは、生き物を放して日々の殺生を戒める儀式だそうです。

設置の案内看板には説明がありませんが、浜松八幡宮パンフレットには以下の通り紹介されています。

放生会とは

放生会は魚や鳥を野に放し、日々の殺生を戒める儀式を言います。

浜松八幡宮の放生会は、戦で亡くなった御霊を慰めるため、家康公の願いによって始められたと伝わります。引用元:浜松八幡宮パンフレット

浜松八幡宮社殿

こちらが、浜松八幡宮の社殿です。

社殿に扁額はありませんでした。

賽銭箱には葵の御紋があります。

また、社殿の破風にも葵の御紋があります。

家康公ゆかりの神社であることを感じさせてくれます。

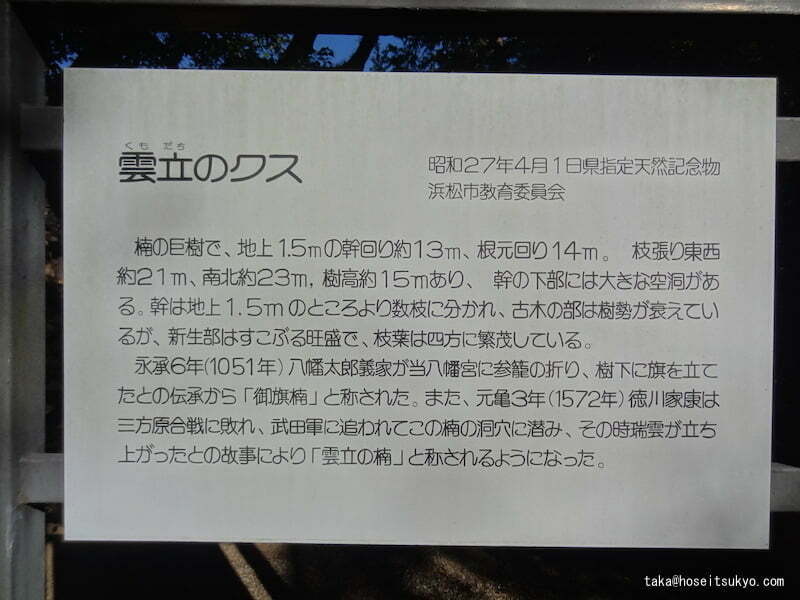

雲立楠(くもたちのくす)

こちらが、三方ヶ原の戦いにて敗走する家康公が逃げ隠れたと伝わる、雲立楠(くもたちのくす)です。

雲立楠

当宮社殿の前に聳える『雲立楠』は静岡県天然記念物に指定される樹齢一〇〇〇年を超える楠の巨樹で、幹の下部には大きな空洞があります。

幹は数枝に分かれ、基となる古木の部分は樹勢が衰えていますが、新生部はすこぶる旺盛で、枝葉は四方に繁茂して生命力溢れる威容を保っています。

古くは源義家公が当宮に参籠の折り、樹下に旗を立て八幡二柱の神を勧請したとの伝承から『御旗楠』と称されました。

また、元亀三年(一五七二)、三方原の合戦において甲斐の武田信玄公に敗れた徳川家康公は、武田方の追っ手を逃れて八幡宮境内へたどり着き、楠の洞穴に身を潜めたと伝わります。

その際、洞穴の中で家康公が一心に八幡神を拝すると、楠より瑞雲が立ち昇り、白馬に跨った老翁が現れて浜松城へと公を導いたと云われます。

その故事をもって『雲立楠』と称されるようになりました。引用元:浜松八幡宮パンフレット

かなり大きな楠です。

人が一人隠れるには十分な大きさの洞穴です。

.jpg)

こちらが、雲立楠の裏側です。

.jpg)

雲立楠には案内看板も設置されています。

雲立のクス

昭和27年4月1日県指定天然記念物楠の巨樹で、地上1.5mの幹回り約13m、根元回り14m。枝張り東西約21m、南北約23m、樹高約15mあり、幹の下部には大きな空洞がある。幹は地上1.5mのところより数枝に分かれ、古木の部は樹勢が衰えているが、新生部はすこぶる旺盛で、枝葉は四方に繁茂している。

永承6年(1051年)八幡太郎義家が当八幡宮に参籠の折り、樹下に旗を立てたとの伝承から「御旗楠」と称された。また、元亀3年(1572年)徳川家康は三方原合戦に敗れ、武田軍に追われてこの楠の洞穴に潜み、その時瑞雲が立ち上がったとの故事により「雲立の楠」と称されるようになった。引用元:浜松八幡宮案内看板『雲立のクス』

「三方ヶ原の戦い」は、家康公の三大危機の1つだそうです(三大危機|家康公と岡崎城の歴史|特集|岡崎公園|岡崎おでかけナビ - 岡崎市観光協会公式サイト)。

【家康公の三大危機】

- 三河一向一揆(永禄6年・1563年)

- 三方ヶ原の戦い(元亀3年・1573年)

- 伊賀越えの危機(天正10年・1582年)

「三河一向一揆」は、家康公がまだ岡崎を本拠地として三河を治めていた時代に起きた、一向一揆との戦いです。

家臣の約半数が一向宗の門徒として敵方に回ったため、鎮定までに大変な苦労を強いられました。

「伊賀越えの危機」は、現在放送中の大河ドラマ『麒麟がくる』主人公でもある明智光秀が「本能寺の変」を起こした時に、大阪・堺を見物していた家康公が僅かな手勢とともに岡崎まで逃げ帰りました。

この時に最短経路となる伊賀の山中を通って紀伊半島を抜けましたが、過酷な道程でした。

後世、いわゆる「神君伊賀越え」などと呼ばれるようになりました。

家康公の三大危機において、唯一の「合戦における危機」が、戦国最強の軍神と讃えられる武田信玄に対して、家康公が真正面から野戦合戦を挑み惨敗して逃げ帰った「三方ヶ原の戦い」です。

この三方ヶ原の戦いでの敗走中に、この雲立楠に身を隠して難を逃れたという事ですが、この雲立楠が現存していて、しかも今回この目で直に見られたというのは大変感激しました。

アクセス・案内情報

- 名称:浜松城鬼門鎮護 浜松八幡宮

- 住所:静岡県浜松市中区八幡町2

- 電話:053-544-7111

- 営業時間:9:00〜16:00(社務所)

- 交通:JR東海道新幹線・JR東海道本線「浜松駅」下車徒歩約15分、遠州鉄道鉄道線「八幡駅」下車徒歩約1分

.jpg)