今日、徳川家康公の御遺言として伝わるものに『東照宮御遺訓』があります。

これは「人の一生は重荷を負て遠き道を行くがごとし。急ぐべからず……」という出だしで有名ですね。

ですが、実は後世の創作だとする説があるのをご存知ですか?

今回は『東照宮御遺訓』と「家康公が遺した本当の御遺言」について、まとめました。

「日光東照宮や久能山東照宮、他には上野東照宮などでも境内に掲示されている『東照宮御遺訓』が偽物の訳ないだろう」とお思いの方も、ぜひ最後までご覧になってみてください。

- まずは『東照宮御遺訓』について簡単にご紹介

- 『東照宮御遺訓』が偽物(後世の創作)とする説について

- では「本物の家康公御遺言」とは一体どんなものなのか?

徳川家康公の『東照宮御遺訓』とは? 簡単まとめ

まずは、徳川家康公の『東照宮御遺訓』とは一体どんなものなのか、ご紹介したいと思います。

東照公御遺訓

人の一生は重荷を負て遠き

道をゆくが如し いそぐべからず

不自由を常とおもへば不足なし

こころに望おこらば困窮したる

時を思ひ出すべし 堪忍は無事

長久の基 いかりは敵とおもへ

勝事ばかり知てまくる事をしら

ざれば害其身にいたる おのれ

を責て人をせむるな 及ばざる

は過たるよりまされり

上記の御遺訓は、家康公が最初に祀られた駿府・久能山東照宮の紹介している『東照宮御遺訓』です。

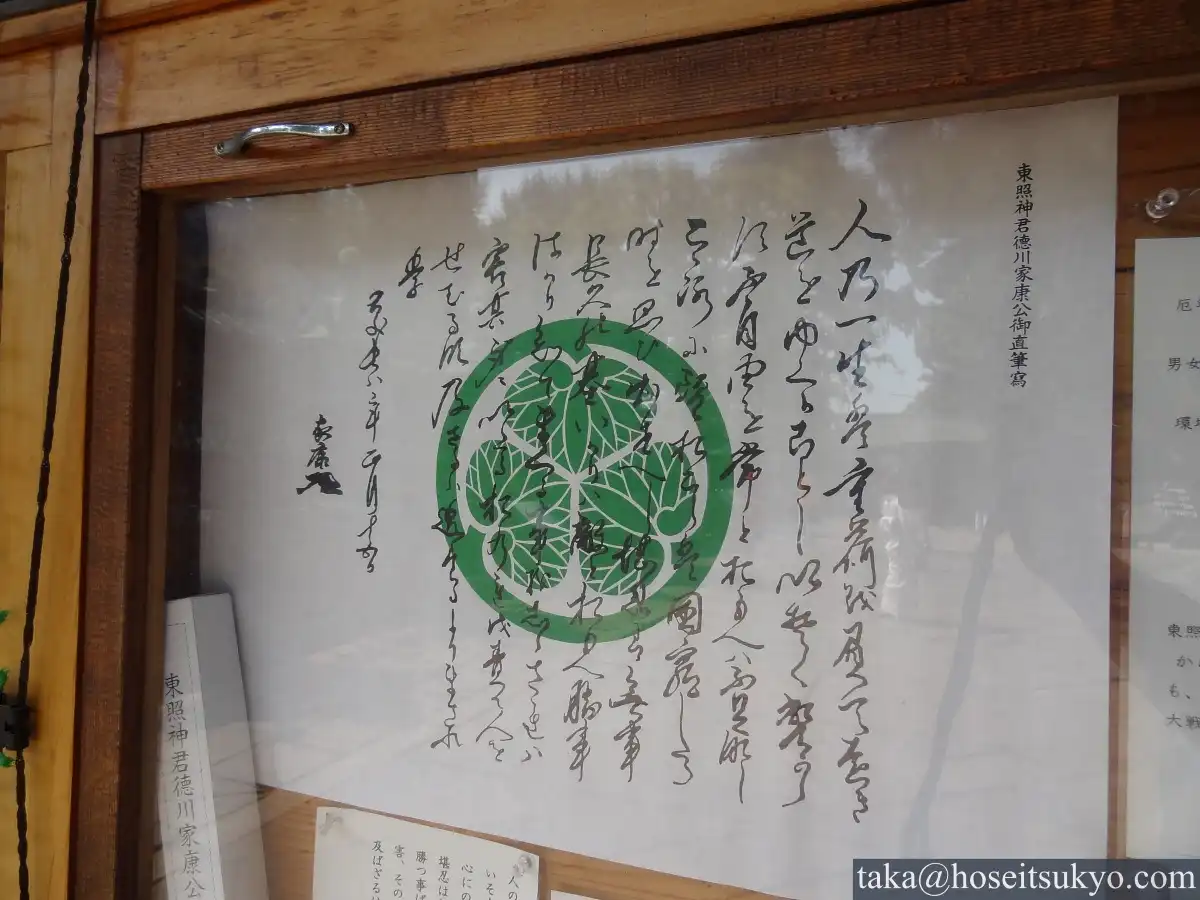

また、下の写真のように久能山東照宮の境内では『東照宮御遺訓』が掲示されています。

他に、徳川家のご子孫である徳川恒孝氏による文面も併せてご紹介します。

人の一生は重荷を負ふて遠き道を行くが如し。急ぐべからず。

不自由を常とおもへば不足なし。心に望み起こらば困窮したる時を思ひ出すべし。

堪忍は無事長久の基。怒りは敵と思へ。

勝つことを知りて負くることを知らざれば害その身にいたる。

おのれを責めて人を責めるな。及ばざるは過ぎたるに勝れり。引用元:徳川恒孝[2007]『江戸の遺伝子:いまこそ見直されるべき日本人の知恵』(PHP研究所)P.75

『東照宮御遺訓』を現代語訳(意訳)すると、以下のような感じになります。

人の一生は重荷を背負って遠い道を行くようなものだ。だから急ぐべきではない。

不自由を普通なのだと思えば、不満に思わずにすむ。自分の心の中に欲が湧いてきたら、貧しさに苦しんでいた頃を思い出せ。

我慢することは、無事に長く安らかに生きるための基本である。怒りは敵と思え。

勝つことしか知らずに、負けることを知らない奴は、大事な時に失敗する。

物事の原因や責任は、自分を責めて他人を責めるな。能力や財力など何事も、有り余るよりも足りないくらいの方が良い。

なるほど、確かに「いかにも家康公が言いそうな」言葉ですね。

わずか6歳にして、人質として今川家に差し出される最中、義母の父に身柄を奪われ、織田家の人質になってしまう所から始まり、家康公の生涯は波瀾万丈の人生でした。

そんな家康公だからこそ、あの「人の一生は重荷を負て遠き道をゆくが如し」という言葉に重みを感じます。

家康公の生涯は、幼少期の人質時代・信長との同盟時代・秀吉との対立や臣従の時代と、戦国大名として常に制約や抑圧の連続する道のりでした。

また、そうした時期を耐え忍んできた人物像からは、家康公が忍耐強い人物だという印象を受けます。

若き日に、果敢にも戦国最強と謳われた武田信玄に野戦合戦を挑んた「三方ヶ原の戦い」の敗北は、後の家康公を支える大きな経験となりました。

こうして考えると、まさに『東照宮御遺訓』は、家康公が自身の生涯を通して学び得た人生訓を遺されたもののように思えますね。

また、日光東照宮・久能山東照宮・上野東照宮など、いわゆる大手の東照宮でも『東照宮御遺訓』を境内に掲示するなどしています。

ですが、この『東照宮御遺訓』は、本当に家康公ご本人が遺された言葉なのでしょうか?

実は、その点について異を唱える説がありますので、次の項にてご紹介します。

徳川家康公の『東照宮御遺訓』は偽物? 後世の創作とする説

徳川家康公の御遺言として有名な『東照宮御遺訓』ですが、これは家康公自身が遺された言葉ではなく、後世の創作すなわち偽物であるとする説があります。

尾張徳川家第21第目当主・徳川義宣氏の唱える「『東照宮御遺訓』偽物説」によると、「人の一生は重荷を負て遠き道をゆくが如し……」という言葉は、水戸黄門の愛称で有名な水戸藩第2代藩主・徳川光圀の遺言『人のいましめ』を基にして、明治時代に旧幕臣・池田松之介が偽造したものが『東照宮御遺訓』であり、それを高橋泥舟らが日光東照宮をはじめ各地の東照宮に納めたそうです。

(上の写真は日光東照宮の境内にある『東照宮御遺訓』の立て札です)

さて、まずは『東照宮御遺訓』の基になったという、徳川光圀の遺言『人のいましめ』について見てみましょう。

苦は楽のたね楽は苦のたねと知るべし

主人と親とは無理なるものと思ひ恩を忘るることなかれ

下人はたらわぬものと知るべし

子程に親を思い子なきものは身にくらべて近きを手本とすべし

掟に怖ぢよ 分別なきものに怖ぢよ

朝寝すべらかす 長座すべからず

小事もあなどらず 大事も驚くべからず

慾と色と酒はかたきと知るべし

九分は足らず十分はこぼるるとしるべし

分別は堪忍にありと知るべし

正直は一生の宝、堪忍は一生の相続、慈悲は一生の祈祷と知るべし徳川光圀『人のいましめ』

なるほど、これは『東照宮御遺訓』と似ても似つかないですね。

この『人のいましめ』を基に『東照宮御遺訓』を創作したのであれば、池田松之介という人物は教養と文才に恵まれた人だったのかもしれません。

また、各地の東照宮に『東照宮御遺訓』を奉納したという高橋泥舟も徳川幕府の幕臣であり、勝海舟・山岡鉄舟と共に「幕末の三舟」と称される人物です。

泥舟は15代将軍・徳川慶喜が上洛する時、寛永寺に退く時、水戸に下る時などに護衛を務めるなど、まさに徳川将軍の側近でした。

そのような人物が各地の東照宮に『東照宮御遺訓』を納めたのであれば、確かに信用してしまうのも無理はないかもしれません。

ちなみに、2021年のNHK大河ドラマ『青天を衝け』では、吉沢亮さん演じる主人公・渋沢栄一と、草彅剛さん演じる徳川慶喜が、2人で『東照宮御遺訓』を諳んじる場面がありました。

とても感動的な名場面なのですが、私は感動しながらも「でもこれ、偽書なんだよなぁ……」と思ってしまいました。

ですが、実は慶喜が直筆の『東照宮御遺訓』が現存しており、茨城県立歴史館に所蔵されています。

2.東照宮遺訓 徳川慶喜筆

明治時代 (19世紀)/当館蔵(一橋徳川家記念室)徳川家康の遺訓を,能書家で知られた徳川慶喜が揮毫したもの。一説にこの遺訓は,水戸藩2代藩主徳川光圀の「人のいましめ」を,幕臣であった池田松之助が明治維新後に創作したものともいう。だが,辛抱と努力を説く達観した人生観は,幼少期に長い人質生活を送り,

苦節の果てに天下泰平の基礎を築きあげた家康の遺訓にふさわしい。引用元:茨城県立歴史館『神君家康と奇才慶喜 -当館所蔵資料から-』(http://www.rekishikan-ibk.jp/cms/wp-content/uploads/2015/10/d8fbcb217169a5ae075b7d10dec6cb89.pdf)

このことから、少なくとも幕末期を生きた15代将軍・慶喜は、この『東照宮御遺訓』を「家康公が遺した本物の御遺訓」だと認識していたようですね。

従って『青天を衝け』での『東照宮御遺訓』を諳んじる描写は、史実的裏付けのある描写だったと言えそうです。

また、徳川将軍を務めた慶喜ですら本物だと信じていたのだとすれば、奉納された各地の東照宮が『東照宮御遺訓』を本物だと信じてしまっても仕方ないと言えるでしょう。

ちなみに、下の写真は上野東照宮の境内に掲示されている『東照宮御遺訓』ですが、右上に「東照神君徳川家康公御直筆寫」と書かれています。

つまり「家康公ご直筆の写し」という事ですが、しかし「『東照宮御遺訓』偽物説」が真実ならば、これは「旧幕臣・池田松之介が偽造した書の写し」という事になってしまいます。

そうすると、この花押は家康公が63歳の時に書いた花押を真似て、池田松之介が偽造した花押という事になりますね。

はたして、この『東照雨御遺訓』は家康公御直筆の写しなのか、はたまた池田松之介が偽造した代物なのか——歴史の真実が気になりますね。

(この記事で紹介する『東照宮御遺訓』は、江戸時代中に既に広く流布していた『東照宮御遺訓』とは別物です。後者の詳細はリンク先の他サイトを参照)

徳川家康公が遺した本当の御遺言とは?

さて、徳川家康公が遺した本当の御遺言とは、一体どんな御遺言だったのでしょうか。

家康公の御遺言と考えられているものは複数の説がありますが、確実に家康公の御遺言だと言えるものは以下の通りです。

臨終候ハ丶御躰をハ久能へ納。御葬禮をハ增上寺ニて申付。御位牌をハ三川之大樹寺ニ立。一周忌も過候て以後。日光山に小キ堂をたて。勸請し候へ。八州之鎮守に可被爲成。

意訳すると「自分が死んだら遺体は久能山に葬り、葬儀は増上寺にて行い、位牌は三河の大樹寺に立て、一周忌を過ぎた後は、日光山に小さな堂を建てて勧請せよ。関八州の鎮守となるだろう」といった意味です。

久能山は家康公が人質時代と晩年を過ごした駿府の近くにある山であり、家康公を祀る久能山東照宮が建立されました。

(上の写真は久能山東照宮の家康公霊廟です)

また、現在の東京都港区芝にある増上寺は、上野にある寛永寺と並ぶ徳川将軍家の菩提寺です。

現在の愛知県岡崎市にある大樹寺は、松平家代々の菩提寺であり、また若かりし頃の家康公が「厭離穢土欣求浄土」の言葉を授けられた場所でもあります。

最後に日光山ですが、日光山は古くから源氏に信仰されていて、家康公が尊敬していた源頼朝も日光に寄進していました。

また、日光山は江戸の真北に位置していて、江戸・日光山・北極星が一直線に並ぶことから、自身を神として天帝の象徴たる北極星と同一視させることにより、関八州(おおむね現在の関東地方)を守護する守り神になろうとしていたという説もあります。

さて、この御遺言ですが、どのようにして伝わっているのかというと、家康公の側近・金地院崇伝が遺した日記『本光國師日記』に記録されています。

『本光國師日記』元和2年(1616年)4月4日の日記には、崇伝が京都所司代・板倉勝重に宛てた書簡を基にして、家康公の御遺命として以下の通り記していますので引用します。

【本光國師日記 元和二年卯月四日】

南禪寺迄好便候而。一書令啓達候。一傅奏衆歸京之刻。以書狀申候。一相國樣御煩。追日御草臥被成。御しやくり。御痰なと指出。御熱氣增候て。事之外御苦痛之御樣体ニて。將軍樣を始。下々迄も御城に相詰。氣を詰申体。可被成御推量候。傅奏衆上洛之以後。事之外相おもり申躰候。拙老式儀ハ。日々おくへ召候て。忝御意共。涙をなかし申事候。一 一兩日以前。本上州。南光坊。拙老御前へ被爲召。被仰置候ハ。臨終候ハ丶御躰をハ久能へ納。御葬禮をハ增上寺ニて申付。御位牌をハ三川之大樹寺ニ立。一周忌も過候て以後。日光山に小キ堂をたて。勸請し候へ。八州之鎮守に可被爲成との御意候。皆々涙をなかし申候。一昨三日ハ。近日ニ相替。はつきと御座候て。色々樣の御金言共被仰出。扨々人間ニてハ無御座と各申事候。此上ニても御本復被候て。御吉左右申入度候。内膳殿ゟ可被仰入候。恐惶謹言。

卯月四日 金地院

引用元:副島種経[1968]『新訂 本光國師日記 第三』(株式会社続群書類従完成会)P.383

『本光國師日記』によると元和2年(1616年)4月4日、駿府城にて危篤状態の家康公は本多正純、南光坊天海、金地院崇伝の3名を呼び、前掲の御遺言をお伝えになられたそうです。

本多正純は家康公の最側近・本多正信の嫡男であり、正信をして自分以上の才覚を持つと認めていた人物です(後に2代将軍・秀忠と土井利勝による謀略「宇都宮城釣天井事件」にて失脚しました)。

南光坊天海は天台宗の僧侶であり、家康公を宗教面から支えた側近の1人であり、江戸の街づくりを風水面からプロデュースしたり、家康公の神号を決める際に大権現を提案・採用させたり、家康公を久能山から日光山に改装する命を秀忠から命じられたり、寛永寺を創建したり……等、挙げればきりがないほど徳川家に貢献し、108歳で亡くなるまでの間に徳川3代を支え続けたスーパー坊主です。

そして、金地院崇伝は臨済宗の僧侶であり、家康公を法整備・外交・宗教政策から支えた側近の1人であり、有名な『武家諸法度』や『禁中並公家諸法度』を作ったり、3代将軍・家光とその弟の忠長の諱を名付けたり、その辣腕ぶりは「黒衣の宰相」と称されるなど、天海のライバルとして徳川家を支えたスーパー坊主です。

家康公薨去後は、久能山東照宮に崇伝の推す吉田神道式で葬られ、その1年後に行われた日光山への遷座は天海の推す山王一実神道式で執り行われました。

(上の写真は日光東照宮にある徳川家康公霊廟です)

久能山から日光山への遷座に際して、家康公の棺が久能山から出発する時には「天海大僧正は奉迎の為に駿河に下り、三月十五日を以て神柩を金輿に移し奉り、本多上野介正純・土井大炊頭利勝を初め(略)随従して、久能山の神廟を発し」と、その様子が伝えられています(別格官幣社東照宮社務所[1927]『東照宮史』p.39)。

また、東京高裁による「建物所有権確認等請求事件」の判決文に、以下の通り記されていますので引用します。

申七三辻意見書本号証中日光東照宮の由来に関する部分は、簡にして要を得ていると思われるので、その一部分を左に引用する。

「徳川家康が日光へ祭られるに至つたのはその遺書による。すなわち元和二年(一六一六)四月一日、死期近きをさとつた家康が、枕頭に側近本多正純および南光坊天海・金地院崇伝をよび、自分が死んだならば「御体をば久能へ納、御葬礼をば増上寺にて申付、御位牌をば三川之大樹寺に立、一週期も過候て以後、日光に小き堂をたて、勧請し候へ。八州之鎮守に可被為成」と遺言したことが、崇伝の日記「水光国師日記」に見えている。「八州之鎮守に可被為成」という文言に明らかなように、家康の遺志は神として日光に鎮座することにあり、日光において仏法による供養を望んでいたのではない。家康はまた薨する少し前にも、折から駿府に来ていた吉田の神竜院梵舜に、神道による葬礼について尋ねている。

この判決文によると「家康はまた薨する少し前にも、折から駿府に来ていた吉田の神竜院梵舜に、神道による葬礼について尋ねている」とあり、やはり家康公は「人として仏教の作法で供養される」のではなく「神として神道の作法で祀られる」ことにより、守護神となって関東を護るという策を考えていたようです。

では、家康公は一体何から、あるいは誰から、関東すなわち徳川将軍家や徳川幕府、ひいては関八州の人々を護ろうとしていたのでしょうか?

やはり仮想敵の筆頭は、何といっても西国の外様大名らだったと考えられます。

西国の外様大名らの多くは、慶長5年(1600年)の「関ヶ原の戦い」において家康公率いる東軍に敗北し、中央政権から排除されたり、領地を減らされました。

そのため、捲土重来を狙う藩(特に長州藩など)は、家康公亡き後の徳川幕府最大の仮想敵だと言えます。

現に、家康公は久能山に葬られる際に、西を向いて土葬するよう遺言していたと言われています。

その理由については、先祖伝来の地であり家康公自身の故郷でもある三河国がある方角だからとする説もありますが、朝廷のある京都や、豊臣家の本拠地だった大坂、あるいは外様大名の多い西国への抑止力になろうとしていたとする説もあります。

家康は西を向いてまっすぐ座った姿勢で土葬されたと伝わります。

廟所が西向きに建てられているのは家康の遺言で。

廟所のはるか西には、家康の父母である松平広忠と正室・於大の方(伝通院)は子授け祈願の参籠をしたという鳳来寺(愛知県新城市)があり、さらにその西に松平家の菩提寺・大樹寺(愛知県岡崎市)、家康誕生の地・岡崎城があります。故郷を見つめるという説もありますが、朝廷のあった京や、豊臣残党を含めて大坂(現・大阪)などの西国に睨みをきかせているのかもしれません。

「なぜ、西向きなのかは諸説あって定かでありません」(久能山東照宮)とのこと。

久能山東照宮をしてその理由は不明との事ですが、関八州の鎮守となる事を「最期の秘策」として遺した家康公ですから、やはり神として西国の外様大名や豊臣残党らに睨みをきかせるためだったのではないでしょうか。

『東照宮御遺訓』と徳川家康公の御遺言まとめ

この記事のまとめは以下の通りです。

- 『東照宮御遺訓』は家康公の御遺言ではなく偽造された後世の創作物である可能性が高いが、偽書であったとしても素晴らしい名文である事には違いない。

- 家康公の本当の御遺言は、自身を久能山に葬り、葬儀は増上寺にて行い、位牌は三河の大樹寺に立て、一周忌を過ぎた後は、日光山に小さな堂を建てて勧請せよとの指示だった。

- 家康公はなぜ神になろうとしたのか、それは徳川将軍家・江戸・関東の人々を護る守護神となるためであり、仮想敵の筆頭は西国の外様大名らだったと思われる。

以上です。

ご覧いただきありがとうございました。

【関連記事】家康公が詠んだ「辞世の句」はこちら

【関連記事】徳川家康公はどんな人だったのか?