西来院は、静岡県浜松市にある曹洞宗のお寺です。

西来院には徳川家康公の正室・築山殿(瀬名姫)の霊廟「月窟廟」があります。

築山殿は近年だと、大河ドラマ『おんな城主直虎』にて菜々緒さんが演じて話題になりました。

引用元:NHK[2017]『おんな城主直虎』

家康公の正室・築山殿とはどんな人だった?

徳川家康公は生涯において、2人の正室がいました。

弘治3年(1557年)~天正7年(1579年)の22年間は築山殿(瀬名姫)、天正14年(1586年)~天正18年(1590年)の4年間は朝日姫(旭姫・豊臣秀吉の異父妹)です。

築山殿は斬首により(理由は後述)、朝日姫は病気により、この世を去っています。

家康公は73歳で薨去されるまでの間に、側室を19人持ちました。

しかし、正室は築山殿と朝日姫の2人だけでした。

実は謎に包まれている築山殿の生い立ち

築山殿の生い立ちですが、実は明確には判明していません。

誰の子なのか、また家康公と結婚する前の半生については、複数の説がある状況です。

父は関口親永(氏純とも)。母は今川義元の伯母とも妹ともいわれ、もし妹ならば築山殿は義元の姪に当たる。夫の徳川家康と同じ歳とする説、2歳年上とする説、12歳近く年上の1廻り歳上だったとする説がある。

『井伊年譜』や『系図纂要』『井家粗覧』の系図によると井伊直平の孫娘で、先に今川義元の側室となり、後にその養妹として親永に嫁したという。

その場合だと井伊直盛とはいとこ、井伊直虎は従姪に当たる。

近年では、関口親永と今川氏との婚姻関係そのものの存在を否定する説(親永の実兄である瀬名氏俊が義元の姉を妻にしたのを誤認したとする)もあるが、そもそも関口氏自体が御一家衆と呼ばれる今川氏一門と位置づけられる家柄であり、家康(当時は松平元信・元康)がその娘婿になるということはその今川氏一門に准じる地位が与えられたことを意味していた。

引用元:築山殿 - Wikipedia

上記を整理すると、このような形になります。

【築山殿の両親・家系】

- 父は関口親永、母は今川義元の伯母とする説

- 父は関口親永、母は今川義元の妹とする説

→築山殿は今川義元の姪に当たる - 井伊直平の孫娘として生まれたとする説

→築山殿は井伊直盛の従妹・井伊直虎の従姪に当たる

【築山殿の年齢・生まれた年】

- 家康公と同い年とする説→天文11年(1543年)生まれ

- 家康公の2歳年上とする説→天文9年(1541年)生まれ

- 家康公の12歳年上とする説→享禄4年(1531年)生まれ

このように、築山殿の両親や家系、家康公との結婚前、年齢や生まれ年は特定できていません。

ただし、築山殿との結婚自体は、家康公にとって政治的に極めて重要な意味を持っていました。

築山殿との結婚は、家康公が今川家の一門に加わるという意味を持っていたからです。

三河の弱小大名と化していた当時の松平家にとって、駿府で人質生活を送っていた家康公にとって、この意味は重大な価値がありました。

「桶狭間の戦い」以前の立場(今川義元の生前)

弘治3年(1557年)、築山殿は今川義元の縁者として家康公に嫁ぎました。

また、嫡男・信康と長女・亀姫と子宝にも恵まれました。

当時の家康公にとって今川義元は主君に当たりますので、松平家における築山殿は強い立場にありました。

しかし、義元が「桶狭間の戦い」で織田信長に討たれて以降、松平家における築山殿の立場は悪化していきます。

今川義元は永禄3年(1560年)、織田信長が治める尾張に侵攻しようと軍勢を進めます。

家康公の率いる三河勢はその先兵の一部を担っていました。

ところが、義元は桶狭間にて織田勢に討ち取られてしまいます(桶狭間の戦い)。

この混乱の最中、家康公は今川勢として駿府に戻らず、今川家が実質支配していた岡崎城に向かい、先祖代々の居城・岡崎城を今川家から奪還してしまいます。

さらに、今川家と手切れとなることを見越した家康公は、今川家の勢力下だった西三河一帯を切り取った上で、永禄5年(1562年)に義元を討った信長と同盟を結びます(清州同盟)。

ここに、今後長らく続く「織田信長×徳川家康連合」が始まったわけですが、この頃、築山殿と信康・亀姫はまだ駿府にいました。

当然ですが、こうした家康公の「今川家に対する裏切り行為」は、義元の後継者・今川氏真を激怒させてしまいます。

結果、築山殿の父・関口親永とその妻は自害に追い込まれてしまいました。

その後、家康公は義元の妹の夫であり上ノ郷城城主だった鵜殿長照の遺児、鵜殿氏長・鵜殿氏次兄弟を捕らえます。

人質交換の交渉により、氏長・氏次兄弟と築山殿・信康・亀姫を交換して、築山殿はようやく三河・岡崎に移る事となりました。

「桶狭間の戦い」以降の立場(家康公の独立と清州同盟)

信康・亀姫と共に岡崎へ移った築山殿でしたが、家康公の居城・岡崎城には入ることができませんでした。

築山殿が当時住んでいた場所については諸説あり、特定には至っていないようです。

【築山殿が当時住んでいた場所の候補一覧】

- 岡崎城内の築山曲輪に住んでいた説

- 岡崎城下にある惣持尼寺に住んでいた説

- 惣持尼寺の西隣に屋敷を構えて住んでいた説

- 岡崎城下にある西岸寺に住んでいた説

なお、この当時に住んでいた場所の地名から「築山殿」や「築山御前」と呼ばれるようになったそうです。

とにかく、いずれにしても重要なポイントは、長らく「築山殿は岡崎城に入れず、夫である家康公と一緒に暮らせなかった」ということです。

こうして物理的な関りが希薄だったために、夫婦のすれ違いが拡大していったのではないでしょうか。

結局、元亀元年(1570年)に嫡男・信康が岡崎城に移される際に、ようやく築山殿も岡崎城に入りました。

家康公が「桶狭間の戦い」で駿府を離れたのが永禄3年(1560年)ですから、築山殿は10年経ってようやく三河・岡崎城に入れたという訳です。

ただし、家康公は同年に遠江・浜松城に居城を移したので(武田家の侵攻に対応するため)、残念ながら以降も家康公と築山殿の夫婦仲が良くなることはありませんでした。

織田信長による「信康切腹事件」と築山殿の最期

岡崎城主となった信康の妻・徳姫(信長の娘)は、天正4年(1576年)に登久姫を、翌天正5年(1577年)に熊姫を産みました。

しかし、いずれも女子であり、男子が産まれないため、築山殿は武田家の元家臣で現在は徳川家の家臣となっていた浅原昌時と日向時昌の娘らを、信康の側室に迎えさせました。

こうしたことが原因なのか、築山殿と徳姫の仲は悪かったそうです。

天正7年(1579年)、ついに事件が起きました。

徳姫が「徳姫に関する讒言(ざんげん:嘘偽りを告げて陥れること)を築山殿が信康にした」「築山殿が甲州浪人の唐人医師・減敬と密通している」「築山殿が武田家に内通している」等、12か条の訴状を信長に送りました。

この訴状により、信長が信康の処刑を家康公に命じたとされています(近年、家康公と信康の間で対立があり、その対立が原因とする説も出てきました)。

天正7年(1579年)8月3日、家康公が岡崎城を訪れ、信康を大浜城に移すよう命じました。

8月29日、築山殿は小藪村(現材の浜松市中区富塚)にて、徳川家家臣の岡本時仲と野中重政から自害を迫られます。

しかし、築山殿は自害を拒んだため、その場で斬首されました(享年38歳)。

【関連記事】築山殿を斬った刀を洗った『大刀洗の池』

この間、信康は堀江城に移され、さらに二俣城へと移され、9月15日に家康公の命により切腹しました(享年21歳)。

事件の後、築山殿の遺体はこの西来院に葬られました。

家康公と築山殿の夫婦仲はどうだった?

家康公と築山殿の夫婦仲ですが、実際のところどうだったのかを残した史料は少なく、両者の内心は定かでありません。

そのため、夫婦の距離感とコミュニケーションという切り口から想像するしかないのが現状です。

家康公と築山殿が夫婦だった期間は弘治3年(1557年)~天正7年(1579年)の22年間ですが、そのうち同居していた期間は結婚から「桶狭間の戦い」で出陣するまでの間、つまり弘治3年(1557年)~永禄3年(1560年)までの僅か3年間に過ぎません。

残りの19年間は、岡崎城の内外だったり、浜松城と岡崎城だったりと、物理的な距離のある夫婦でした。

また、22年間の夫婦期間中に、家康公は於万の方(小督局:次男・結城秀康の母)やお愛の方(西郷局:三男・徳川秀忠の母)らを側室として迎えています。

浜松城にあって戦国最強と謳われた武田家の脅威と対峙していた家康公の傍にいたのは、いつも正室の築山殿ではなく、側室の女性たちでした。

こうしたことからも、家康公と築山殿の夫婦仲は悪かった、少なくとも冷めていたのではないかと推測されます。

西来院

西来院は、普済寺を開いた華蔵義曇和尚の13人の弟子のひとり、月窓義運禅師が正長元年(1428年)に開山しました。

西来院

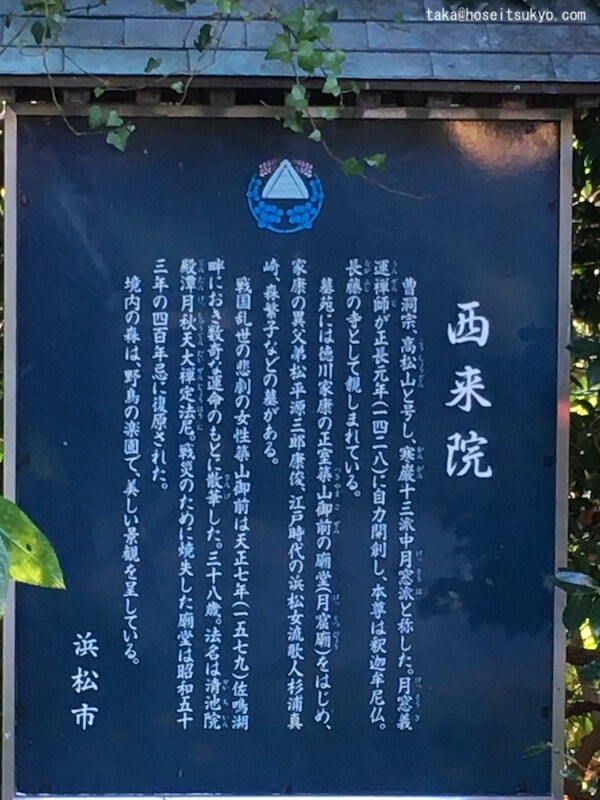

曹洞宗、高松山と号し、寒巌十三派中月窓派と称した。月窓義運禅師が正長元念(一四二八)に自力開創し、本尊は釈迦牟尼仏。長藤の寺として親しまれている。

墓苑には徳川家康の正室築山御前の廟堂(月窟廟)をはじめ、家康の異父弟松平源三郎康俊、江戸時代の浜松女流歌人杉浦真崎、森繁子などの墓がある。

戦国乱世の悲劇の女性築山御前は天正七年(一五七九)佐鳴湖畔におき数奇な運命のもとに散華した。三十八歳。法名は清池院殿潭月秋天大禅定法尼。戦災のために焼失した廟堂は昭和五十三年の四百年忌に復原された。

境内の森は野鳥の楽園で、美しい景観を呈している。浜松市

引用元:西来院案内看板『西来院』

西来院へは、浜松駅から遠鉄バスに乗って「鹿谷町南」バス停で降りれば、徒歩約8分で着きます。

ただ、西来院の付近には「三方ヶ原の戦い」で惨敗した晩、徳川勢が反撃した「犀ヶ崖の戦い」で家康公が焼いた普済寺もありますので、そちらに立ち寄ってから向かうルートをお勧めします。

普済寺から西来院への道・西来院山門

普済寺から西に向かうと、同中に西来院への道標があります。

こちらが、西来院の山門です。

なお、西来院の東側にも入口がありますが、こちらは私が訪れた時は封鎖されていました。

六地蔵尊

山門から入っていくと、左手側に六地蔵尊があります。

草木が生い茂っていたため、近づくことは難しかったです。

.jpeg)

六地蔵尊を護る建物には、見事な筆致の扁額もあります。

.jpeg)

西来院の六地蔵尊は、浜松市内で最古かつ最大のものだそうです。

境内にある種田山頭火の俳句碑

西来院の境内には、かの俳人・種田山頭火の俳句碑があります。

『六地蔵さんぽかぽか陽がさした』

『幾山河あてなくあるいて藤の花ざかり』

夢見馬頭観音・延命水子地蔵

西来院の境内には、夢見馬頭観音もあります。

.jpeg)

こちらは延命水子地蔵です。

寺務所

こちらが西来院の寺務所です。

.jpeg)

玄関には趣のある扁額があります。

.jpeg)

残念ながら、御朱印は受けつけていないようです。

西来院・本堂

こちらが、西来院の本堂です。

.jpeg)

結構モダンな建築物です。

.jpeg)

本堂から前庭を眺めると、こんな感じの景色です。

4月下旬~5月上旬だと、本堂前庭の藤が美しいと評判だそうです。

本堂の扉には、葵の御紋があしらわれています。

.jpeg)

こちらが、本堂の内部です。

.jpeg)

真正面にも葵の御門が輝いております。

墓所

本堂に向かって左手には、墓所への入口があります。

墓所の入口から入って右手側に進むと、築山殿の霊廟「月窟廟」と、家康公の異父弟・松平康俊の墓があります。

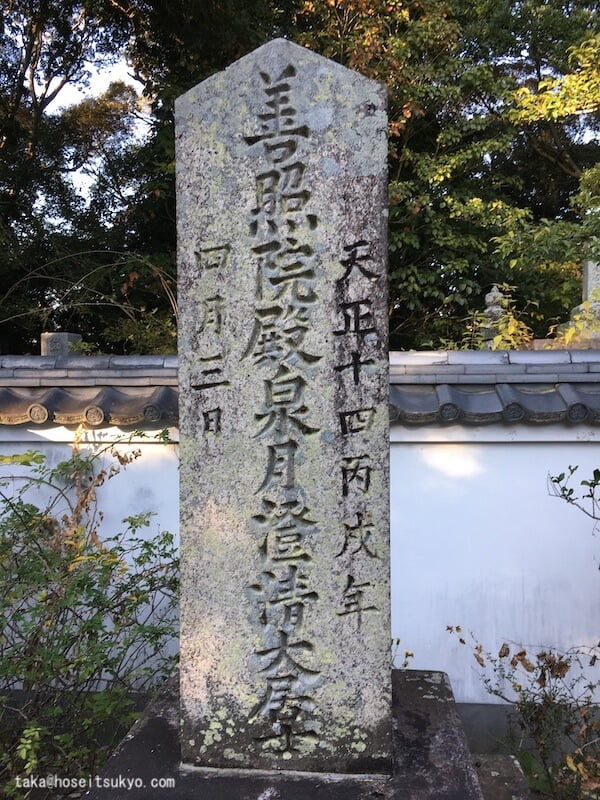

松平康俊墓所

西来院には、家康公の異父弟である松平康俊の墓もあります。

康俊は家康公の母・於大の方が、再婚相手の久松俊勝との間に産んだ三男です。

永禄6年(1563年)、康俊は家康公の命で人質として今川氏真の許に送られました。

その後、永禄11年(1569年)、家康公と同時侵攻の密約を交わした武田信玄により、駿府は武田領となります(第一次駿河侵攻)。

その際に、康俊は武田家の本拠地である甲斐国に送られてしまいます。

元亀元年(1570年)冬、家康公の策により甲斐から脱出した康俊でしたが、その際に両足の指を凍傷で失ってしまったそうです。

天正11年(1583年)、家康公から駿河国・久能城を与えられました。

天正14年(1586年)死去、享年35歳の若さでした。

墓石には「善照院殿泉月澄清大居士」と刻まれています。

康俊もまた、若き日の家康公を良く支えました。

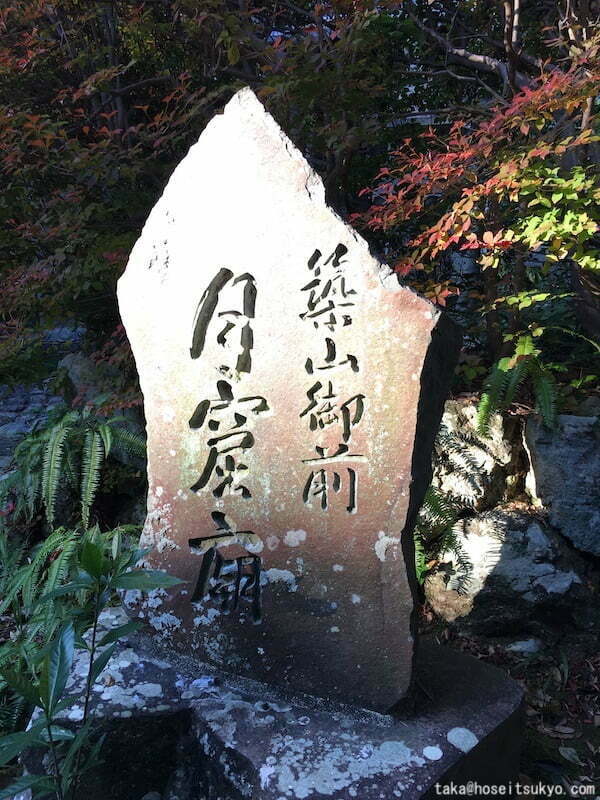

築山殿の霊廟「月窟廟」

月窟廟(げっくつびょう)は、西来院にある築山殿の霊廟です。

大変残念なことに、元々あった月窟廟は昭和20年(1945年)の浜松大空襲で焼失していました。

現在あるのは、昭和53年の400年忌に復元されたものです。

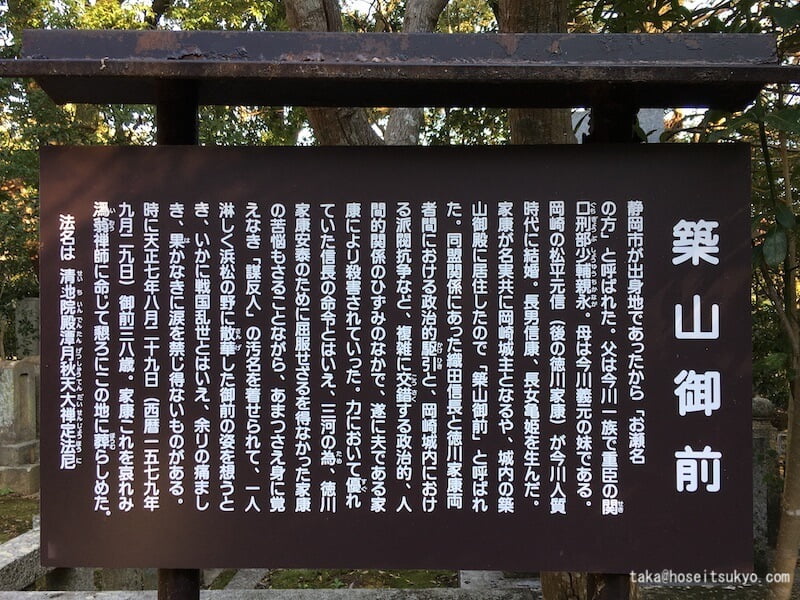

築山御前

静岡市が出身地であったから「お瀬名の方」と呼ばれた。父は今川一族で重臣の関口刑部少輔親永。母は今川義元の妹である。岡崎の松平元信(後の徳川家康)が今川人質時代に結婚。長男信康、長女亀姫を生んだ。家康が名実ともに岡崎城主となるや、城内の築山御殿に居住したので「築山御前」と呼ばれた。同盟関係にあった織田信長と徳川家康両者間における政治的駆引と、岡崎城内における派閥抗争など、複雑に交錯する政治的、人間的関係のひずみのなかで、遂に夫である家康により殺害されていった。力において優れていた信長の命令とはいえ、三河の為、徳川家康安泰のために屈服せざるを得なかった家康の苦悩もさることながら、あまつさえ身に覚えなき「謀反人」の汚名を着せられて、一人淋しく浜松の野に散華した御前の姿を思うとき、いかに戦国乱世とはいえ、余りの痛ましき、果かなきに涙を禁じ得ないものがある。時に天正七年八月二十九日(西暦一五七九年九月二九日)御前三八歳。家康これを哀れみ潙翁禅師に命じて懇ろにこの地に葬らしめた。

法名は清池院殿潭月秋天大禅定法尼引用元:西来院案内看板『築山御前』

こちらが、月窟廟の入口です。

.jpeg)

入口には「築山御前月窟廟」と刻まれた標石があります。

中に進むと前庭があり、通路の左右には灯篭が2基ずつあります。

.jpeg)

これら月窟廟の前にある石灯籠は、野中重政の孫にあたる水戸藩士・野中重羽が享保8年(1723年)に寄進したものが現存しています。

.jpeg)

天正7年(1579年)8月29日に、小藪村(現材の浜松市中区富塚)にて、築山殿を斬首した徳川家の家臣が野中重政です。

.jpeg)

築山殿を斬首後、重政は城を出て故郷の遠江国・堀口村に隠棲したと伝えられています。

しかし、後に野中家では聾唖の娘が二人も生まれた等したため、孫の重羽が築山殿の供養として寄進したそうです。

こちらが、月窟廟の前庭にある水盤です。

隅にひっそりと佇んでいます。

月窟廟の瓦には、三つ葉葵の御門があしらわれています。

.jpeg)

こちらが、月窟廟の内部です。

ここにも、葵の御門があります。

築山殿は家康公の正室であったのだということを、改めて物語っているようにも見えました。

.jpeg)

こちらが、月窟廟の扁額です。

アクセス・案内情報

- 名称:西来院

- 住所:静岡県浜松市中区広沢2丁目10-1

- 電話:053-452-7584

- 交通:浜松駅から遠鉄バス「鹿谷町南」バス停下車徒歩約8分

【関連記事】築山殿を斬った刀を洗った『大刀洗の池』

![NHK[2017]『おんな城主直虎』より](https://www.ieyasu.blog/wp-content/uploads/2021/05/NHK2017『おんな城主直虎』より.jpg)