浜松城は静岡県浜松市にある城跡です。

元亀元年(1570年)、徳川家康公は岡崎城から本拠地を移して以降、天正14年(1586年)に本拠地を駿府城に移すまでの17年間に渡り、この浜松城を本拠地としていました。

今回は合計117枚に及ぶ写真を余すことなく掲載して、浜松城の魅力を大特集いたします。

家康公と浜松城

浜松城は、家康公の生涯において主に、織田信長との同盟期を過ごした本拠地でした。

浜松城跡

浜松城は徳川家康公が演習攻略の拠点として築いた城で、元亀元年(一五七〇)六月に入城し、十七年間在城した。東西六〇〇メートル、南北六五〇メートルの規模で、南の東海道に大手門が開き、東から西へ三之丸、二之丸、本丸、天守台と連なり、順次高さを増す。ここは、その天守曲輪の跡である。家康の後、城主は代々譜代の大名が勤め、在城中に老中まで栄進した人が多い。中でも水野越前守忠邦の名はよく知られている。石垣は、野づら積みと呼ばれる堅固な作りで、古い石垣の特徴をよく残しており、浜松市の史跡に指定されている。

浜松市

引用元:浜松城天守曲輪案内看板『浜松城跡』

浜松城が「出世城」と呼ばれるのは、戦国大名として大きく飛躍した家康公だけではなく、その後の江戸時代に城主だった譜代大名たちの出世にも由来しているとのことです。

大変ご利益のあるパワースポットだとも言えそうですね。

それでは、まず浜松城の歴史について家康公との関係を中心に見てみましょう。

【家康公と浜松城の年表】

| 年代 | 家康公の年齢 | 主な出来事 |

| 15世紀ごろ | 家康公生誕前 | 曳馬城が築城される(城主不明) |

| 永正年間ごろ (1504年 〜1520年) | 今川貞相が初めて築城(諸説あり) | |

| 16世紀前半 | 今川家支配下の飯尾家が城主を務める (場所は現在の元城町東照宮あたり) | |

| 天文11年 (1542年) | 0歳 | 家康公が生まれる |

| 永禄8年 (1565年) | 23歳 | 今川軍に攻囲され多大な損害を被るも陥落は免れた 城主・飯尾連竜が今川家により謀殺される 家康公が曳馬城を早期攻略 |

| 永禄11年 (1568年) | 26歳 | 家康公が降伏勧告を拒否した連竜の未亡人・お田鶴の方を滅亡させる |

| 元亀元年 (1570年) | 29歳 | 家康公が岡崎城から浜松城へ本拠地を移す ※曳馬城を浜松城に改める(馬を曳く=敗走を連想して縁起が悪いため、かつての荘園名「浜松荘」にちなんで命名) 拡張工事と城下町形成 家康公時代の浜松城は石垣や瓦葺建物を備えていない土造りの城だった |

| 元亀3年 (1572年) | 30歳 | 武田信玄の侵攻に備えて家康公は浜松城に籠城するも素通りされたため、三方ヶ原まで出陣して野戦に及ぶ(三方ヶ原の戦い) 「三方ヶ原の戦い」にて家康公敗走 敗走時に雲立楠の洞穴で身を隠す 浜松城に逃げ帰り「空城の計」にて武田軍の追撃を回避する |

| 天正10年 (1582年) | 40歳 | 浜松城の改修・拡張工事がおおむね完了する 「本能寺の変」が起こる 「天正壬午の乱」にて家康公が甲斐・信濃を支配する |

| 天正14年 (1586年) | 45歳 | 家康公が浜松城から駿府城に本拠地を移す |

| 天正18年 (1590年) | 48歳 | 北条家滅亡 家康公関東移封(駿府城から江戸城に本拠地を移す) 以降、豊臣秀吉の家臣・堀尾吉晴らが11年間在城 |

| 慶長5年 (1600年) | 58歳 | 「関ヶ原の戦い」にて家康公勝利 |

| 慶長6年 (1601年) | 59歳 | 徳川家譜代の重臣・松平忠頼が入り浜松藩立藩 以降、歴代藩主らが浜松城を居城とする |

| 元和2年 (1616年) | 74歳 | 家康公が駿府城において薨去 |

| 明治元年 (1868年) | 東照大権現として死してなお日の本を見守り続ける | 徳川家達が駿河・遠江・三河を支配する駿府藩主となったため浜松藩廃藩 |

| 明治4年 (1871年) | 浜松城廃城 | |

| 明治27年 (1894年) | 元々曳馬城があった地に井上延陵が元城町東照宮を創建 | |

| 昭和20年 (1945年) | 元城町東照宮が浜松空襲により焼失 | |

| 昭和25年 (1950年) | 浜松城址が浜松城公園となる | |

| 昭和33年 (1958年) | 鉄筋コンクリート製の復興天守が再建される | |

| 昭和34年 (1959年) | 浜松城跡が浜松市の史跡として指定される 元城町東照宮が再建される | |

| 平成29年 (2017年) | 「続日本100名城」148番に選定される |

29歳から45歳までの家康公といえば、有名な「金ヶ崎の戦い」「姉川の戦い」「三方ヶ原の戦い」「長篠の戦い」「正室築山殿殺害・嫡男信康切腹事件」「甲州征伐(武田家滅亡)」「姉川の戦い」「本能寺の変(神君伊賀越え)」「天正壬午の乱」「小牧・長久手の戦い」「第一次上田合戦」「豊臣秀吉への臣従」といった出来事が起こった時期にあたります。

浜松城は、まさに「戦国大名・徳川家康」と共にあった城だと言えますね。

浜松城も『浜松家康の散歩道』ルートに指定されれいます。

現在、浜松城のある浜松城公園は整備計画が予定されており、公園内にも『浜松城公園歴史ゾーン整備計画』の案内看板が設置されており、その詳細を知ることができます。

浜松城周辺

浜松城の見どころは、天守だけではありません。

天守・本丸を訪れる前に、まずは周辺にある浜松城各所の跡を巡ってみましょう。

浜松城・大手門跡

まず、浜松駅に最も近い位置にあるのが、この大手門跡です。

ここに、かつては浜松城の大手門がありました。

.jpg)

現在、大手門跡には記念碑と案内看板が立つのみです。

.jpg)

浜松城大手門跡

この付近の道路中央部に、浜松城の正門つまり大手門がありました。南面する間口8間(約14.6m)、奥行4間(約7.3m)の瓦葺きの建物で、つねに武器を備え、出入が厳しく取り締られていました。

浜松市

(財)浜松観光コンベンションビューロー引用元:案内看板『浜松城大手門跡』

記念碑も比較的新しいもののようです。

.jpg)

【浜松城・大手門跡へのアクセス】

浜松城・出丸跡

大手門跡の近くには、出丸跡もあります。

現在は浜松市立中央図書館の敷地内となっております。

.jpg)

この図書館入口から少し中に進むと、出丸跡の記念碑があります。

.jpg)

出丸跡には大手門跡のような案内看板はなく、記念碑があるのみです。

.jpg)

【浜松城・出丸跡へのアクセス】

浜松城・作左曲輪跡

作左曲輪跡は、浜松駅から向かう場合だと、天守・本丸の裏側に位置する場所にあります。

.jpg)

作左曲輪跡には立派な案内看板が設置されています。

.jpg)

作左曲輪

「一筆啓上 火の用心 お仙泣かすな 馬肥やせ」と長篠での陣中より妻にあてた手紙で有名になった本多作左衛門重次(一五二九年〜一五九六年)が住んでいたところです。

重次は、徳川家康の祖父清康の代より仕えた老臣です。家康三河経営では高力清長氏、天野安景氏とともに三奉行の一人として活躍し、「鬼作左」とも呼ばれていました。元亀三年(一五七二年)一二月の三方ヶ原の戦にも家康に従い、手柄をたてました。

作左曲輪のいわれについては、つぎのように伝えられています。

三方ヶ原の戦のとき、家康は重次を呼んで、もし城が武田軍の重囲におちいり長期戦となったらどうしようかと兵糧について尋ねました。重次は、米は十分貯蔵してありますと返事をしました。家康は非常に喜んでそのt機の米倉の位置へ重次の屋敷をつくることを許しました。天正七年(一五七九年)には、この屋敷に城柵を設け、城の搦め手とし「作左曲輪」と呼んだといいます。

作左曲輪は、名残の粗屋敷へつづき、永く浜松城の西北の護りとなっていました。現在、この付近には浜松城公園、浜松市立中部中学校があり、いまでも「作左」「作左山」と言われ人々に親しまれています。引用元:浜松城作左曲輪跡案内看板『作左曲輪』

.jpg)

作左曲輪跡も、残念ながら記念碑と案内看板があるのみとなっています。

【浜松城・作左曲輪跡へのアクセス】

浜松城展望撮影ポイントと櫂の木(学問の木)

作左曲輪から更に進むと、浜松城の天守を一望できる展望スポットがあります。

.jpg)

目印となる『浜松城展望撮影ポイント』からは、このように浜松城の天守が見えます。

.jpg)

また、この展望スポット付近には櫂の木もあります。

.jpg)

木の下には櫂の木について案内する記念碑もあります。

石碑.jpg)

カイ(櫂)の木

通称 学問の木中国孔子廟の木として著名であり日本では湯島聖堂にある珍木

平成3年10月23日

寄贈 浜松北ロータリークラブ

(創立21周年記念)引用元:記念碑『カイ(櫂)の木』

出世街道

浜松城の南側を通る大通りは「出世街道」と呼ばれているようです。

.jpg)

大手門跡・出丸跡と見て回り、天守方面に向かう際はこの「出世街道」を渡ることになりますので、ぜひ注目してみてください。

家康公鎧掛松

かつて、家康公が武田信玄に惨敗した「三方ヶ原の戦い」にて、三方ヶ原から浜松城まで逃げ帰った家康公が着ていた鎧をかけたと伝わる松が、この「鎧掛松」です。

当時、松は浜松城内の堀の近くにあったそうですが、現在は3代目となる松が浜松城本丸南広場の入口付近にあります。

正面.jpg)

鎧掛松には案内看板も設置されています。

案内看板.jpg)

鎧掛松

元亀三年(一五七二年)家康は三方ヶ原合戦から城に帰り、大きな松の木の木陰で休んだとされ、そのときに鎧を脱いでその松に掛けたとの伝承が残されることから、鎧掛松と呼ばれています。この松は昭和五十六年(一九八一年)に元城町の人々の手により植樹された三代目であり、初代は浜松城内の堀のそばにあったとされています。

また、当時鎧掛松近くの清水で合戦により疲れた馬の体を冷やしたところは、馬冷しと言われ、その地名が今でも松城町内に残っています。

注:歴史的な叙述には敬称を略しています。浜松市

引用元:案内看板『鎧掛松』

初代が現存していないのは残念ですが、かつて「三方ヶ原の戦い」にて惨敗して、命からがら逃げ帰ってきた家康公の足跡を感じることができます。

鎧掛松の記念碑です。

石碑.jpg)

鎧掛松の後ろには浜松城の天守が見えます。

【浜松城・家康公鎧掛松へのアクセス】

家康公お手植えのみかん

鎧掛松の後ろ、本丸南広場内には家康公が自ら植えたと伝わるミカンの木があります。

概観.jpg)

間近まで近寄ることはできないようになっていますので、双眼鏡などで見てみることをおすすめします。

.jpg)

私が訪れた12月上旬ごろには、何個か実がついていました。

拡大.jpg)

こちらが、案内看板です。

案内看板.jpg)

家康公お手植えのみかん

このみかんの木は、徳川家康公が職を退いて駿府城に隠居された際、紀州(和歌山県)より献上の鉢植えのみかんを本丸天守閣下の「紅葉山庭園」に家康公自ら移植したものと伝えられており、その苗木を静岡市より寄贈していただきました。

このみかんは、鎌倉時代に中国から入ったみかん(紀州みかんまたは、こみかん)の一種で、香りが強く、種のある小型の実を結ぶのが特徴です。浜松市

引用元:案内看板『家康公お手植えのみかん』

このみかんの木は、家康公が駿府城にて大御所政治を行っていたころに、「駿府城」の本丸天守閣下の紅葉庭園にお手植えの木だそうです。

実際に、駿府城公園に現存するみかんの案内看板には、以下の通り記されています。

徳川家康公が将軍職を退いて隠居のおり、紀州(和歌山県)より献上された鉢植えのミカンを天守閣下の本丸に移植されたものと伝えられている。

引用元:案内看板『静岡県指定天然記念物 家康手植えのミカン』

紀州から献上されたみかんという点でも一致しておりますので、おそらく駿府城公園に現存するお手植えのみかんと同一の木だと思われます。

家康公がお手植えになられた木は他にもありますので、ご興味のある方はぜひ訪れてみてください。

【家康公お手植えの植物まとめ】

-160x120.jpg)

浜松城・本丸南広場

天守・本丸の南側は「本丸南広場」として整備されています。

本丸南広場には「鎧掛松」や「家康公お手植えのみかん」の他にも、浜松城に関する案内看板や堀跡の推定位置を示す標、新たに発見された石垣などがあります。

この本丸南広場から見える浜松城天守の立派さは、大変素晴らしいのでおすすめです。

.jpg)

特に注目したいのは、この野面積みの天守台です。

浜松城は残念ながら模擬天守(存在が確認できない、または特定に至らない状態で建てられたもの)ですが、大変立派な佇まいで雰囲気があります。

浜松城・案内看板

本丸南広場の天守に向かって左奥は案内看板のエリアとなっています。

.jpg)

浜松城に関連した情報が紹介されています。

.jpg)

浜松城・堀跡推定位置

本丸南広場の地面は舗装されていますが、実は浜松城の堀の跡がどの辺りにあったかが分かるようになっています。

.jpg)

このように黄色く塗ってある位置が、かつて堀のあった位置と推定されています。

.jpg)

油断して見落とさないよう注意が必要です。

浜松城・新たに発見された石垣

こちらは、本丸へ向かう坂道の側面ですが、実はここの石垣も要チェックです。

.jpg)

浜松城は復興天守ですが、実は約400年前の築城当時から残っている石垣もあります。

.jpg)

新たに発見された石垣

発掘調査により判明この石垣は、2014年(平成26年)に行った発掘調査により発見されました。翌年には石垣部分の全面検出を行っています。

発見された石垣には、天守台と同様に自然石を利用して積み上げられた野面積であり、石を横長に配置し、横に目地(つなぎ目)が通るようにする布積みといわれる石積み技法がみられます。

この石垣の状況から、堀尾吉晴在城期(1590年代)とされる遺構と考えられます。遺構の保護をはかりながら、2018年(平成30年)に整備を行いました。整備の主な手法は次の通りです。

- 石垣上部に同じ石材を貼り付け、風合いを整える。

- 石垣下段に盛土を行い、基礎部分の劣化を抑える。

浜松市

引用元:案内看板『新たに発見された石垣』

案内看板の写真と現物を見比べると、何となく石垣の境目が見えると思います。

.jpg)

この本丸南広場から見ることのできる石垣も、その貴重な石垣の一部です。

ここの石垣は最近新たに発見された石垣だそうなので、ぜひ見てみてください。

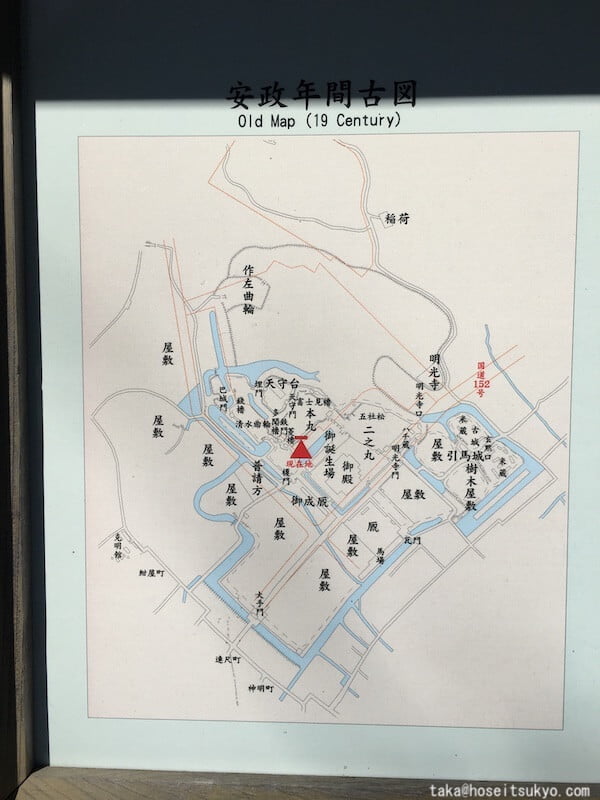

おまけ:『安政年間古図』と『出世大名家康くん』写真パネル

本丸南広場から浜松城公園にかけて、こんなものもありました。

江戸時代の安政年間(1855年~1860年)に描かれた浜松城の地図です。

スマホで写真に撮っておくと、浜松城の各ポイントを回る際に役立つのでおすすめです。

他にも、ゆるキャラにされてしまった家康公『出世大名家康くん』と、その仲間らしい『出世法師直虎ちゃん』の看板もありました。

浜松城・二の丸跡(発掘現場)・本丸跡

それでは、いよいよ「城の内部」にあたる「二の丸」と「本丸」へと進んでみましょう。

浜松城・二の丸跡(発掘現場)

本丸南広場から見える天守へすぐにでも向かいたいところですが、その前にぜひ立ち寄っていただきたいのが「二の丸跡」です。

二の丸跡は令和2年末現在、発掘調査が行われている最中です。

この二の丸跡には、かつて江戸時代に御成御殿(徳川将軍を迎える御殿)があったそうです。

また、本丸の広さも現在の2倍近くあったという事が令和元年(2019年)の調査で判明したとのことです。

.jpg)

本丸(上段面)

本丸は、天守閣が建っている天守曲輪の東側に位置する平場です。

江戸時代の本丸には将軍家専用の御成御殿があったと考えられていますが、江戸時代中期には本丸御殿を使用する機会がなくなり、姿を消したと想定できます。

令和元年度の調査では、本丸東側の堀を確認し、本丸が現在と比べて二倍近く広かったことがわかりました。引用元:浜松城跡発掘調査掲示物『本丸(上段面)』

.jpg)

本丸東側の堀

現在までの調査によって推定できる堀の輪郭です。

堀は、幅約一〇m、深さは現地表面から約四mあります。江戸時代の絵図等から、本丸と御誕生場の間の堀であることがわかりました。この堀は北へ二〇m延びたところで途切れています。堀の西面には、石垣も確認できました。

今年度はこの堀をさらに調査し、より詳細な情報を取得します。引用元:浜松城跡発掘調査掲示物『本丸東側の堀』

上の写真の左側に本丸、中央辺りの左側が堀、同右側が井戸、右側が二代将軍・徳川秀忠が生まれた場所(御生誕場)との事です。

この御誕生場は誰の生まれた場所か、それは二代将軍・徳川秀忠が生まれた場所だそうです。

【徳川秀忠が生まれた場所の関連スポット】

上の記事も「秀忠の生まれた場所」として紹介しましたが、どうやら秀忠が生まれた場所については複数の説があり、確定までは至っていないようです。

発掘調査場所の近くには、二の丸についての詳細な案内看板もあります。

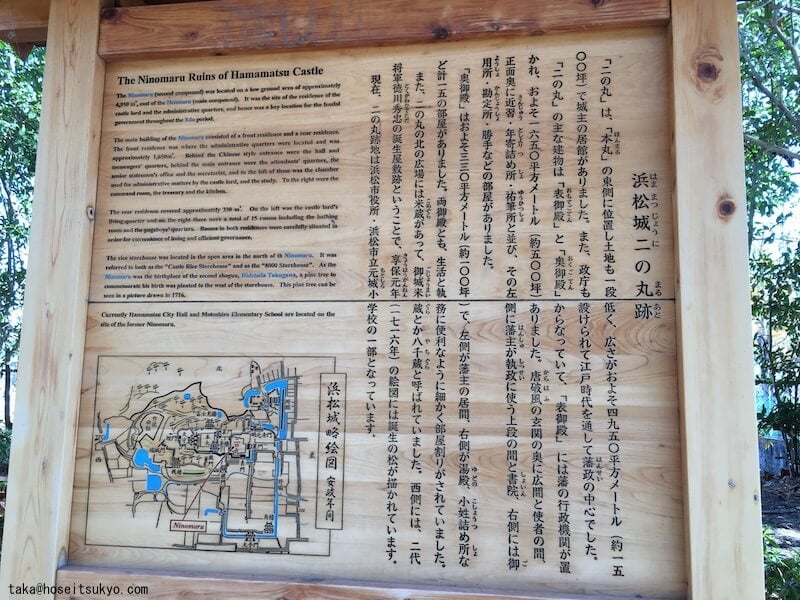

浜松城二の丸跡

「二の丸」は、「本丸」の東側に位置し土地も一段低く、広さがおよそ四九五〇平方メートル(約一五〇〇坪)で城主の居館がありました。また、政庁も設けられて江戸時代を通して藩政の中心でした。

「二の丸」の主な建物は「表御殿」と「奥御殿」からなっていて、「表御殿」には藩の行政機関が置かれ、およそ一六五〇平方メートル(約五〇〇坪)ありました。唐破風の玄関の奥に広間と使者の間、正面奥に近習・年寄詰め所・祐筆所と並び、その左奥に藩主が執政に使う上段の間と書院、右側には御用所・勘定所・勝手などの部屋がありました。

「奥御殿」はおよそ三三〇平方メートル(約一〇〇坪)で、左側が藩主の居間、右側が湯殿、小姓詰め所など計一五の部屋がありました。両御殿とも、生活と執務に便利なように細かく部屋割りがされていました。

また、二の丸の北の広場には米倉があって、御城米蔵とか八千蔵とよばれていました。西側には、二代将軍徳川秀忠の誕生屋敷跡ということで、享保元年(一七一六年)の絵図には誕生の松が描かれています。

現在、二の丸跡地は浜松市役所・浜松市立元城小学校の一部となっています。引用元:浜松城二の丸跡案内看板『浜松城二の丸跡」

なお、この二の丸跡は本丸跡から一望することができます。

.jpg)

本丸跡からの一望ポイントには立て札がありますので、本丸跡に到着したらぜひ二の丸跡を眺めてみてください。

.jpg)

二の丸

本丸の東に位置して土地も一段と低い。

ここは城主の家と浜松藩の政治をおこなう政庁があり、江戸時代を通じて藩の政治の中心であった。広さはおよそ五〇〇〇㎡(一五〇〇坪)。主な建物は表御殿(藩の政治をする所)と奥御殿(城主の家)であり多くの部屋があった。現在は市役所と元城小学校体育館が建てられている。引用元:浜松城本丸案内看板『二の丸』

浜松城・本丸跡

二の丸跡を見た後は、一旦本丸南広場まで戻り、鉄門(くろがねもん)跡を通って本丸跡へ向かいます。

浜松城・鉄門跡

本丸南広場から本丸跡へ向かう際は、まずこの鉄門跡を通ります。

残念ながら、鉄門は現存しておらず現在は推定位置の案内があるのみとなっています。

.jpg)

鉄門

浜松城の要となる門鉄門は、文字通り、扉や柱などの門の一部に鉄製の部材を使っていた門であったと考えられます。本丸への正面出入口として重要な門であり、天守門と同様に門の上部に櫓を有する櫓門でした。江戸時代前半の絵図には、門の内側に桝形(四角形)の虎口(侵攻してきた敵を前後左右から攻撃できるようにした空間)が描かれ、高い防御機能を持っていたことがうかがえます。

1872年(明治5年)まで鉄門は存在していましたが、その後の払下げ等により失われています。

なお、鉄門の推定位置については、東側の歩道路面にあるプレートにより確認することができます。引用元:浜松城案内看板『鉄門』

浜松城・登り塀

鉄門の前から続く上り坂、実は全国的に見ても珍しいポイントです。

.jpg)

上の写真の左側は本丸南広場となっていますが、そちら側が石垣になっている場所です(前出の「新たに発見された石垣」)。

この登り塀、実は大変珍しい構造だそうです。

.jpg)

登り塀

全国でも珍しい斜面地の石塁登り塀は、天守曲輪と本丸の高低差を斜面に沿ってバリケードのように石塁を築き、その上に塀を設けたものです。この塀の特徴は、天守曲輪のような平坦な場所のみを石垣で取り囲むのでなく、斜面までを含めていることであり、侵攻してきた敵が斜面で横移動することを遮る機能を持っていました。

近年の発掘調査により石塁両側の石垣や、塀の柱があったとされる注穴が確認でき、石塁の幅が判明しました。

なお、登り塀の南端点の推定位置については、南側の歩道路面にあるプレートにより確認することができます。引用元:浜松城案内看板『登り塀』

浜松城・本丸跡

こちらが、浜松城の本丸跡です。

写真真ん中の木の下にある石碑が本丸跡の石碑、右側にある立て札が「二の丸跡」の看板、そして左奥に見えるのが家康公の銅像です。

.jpg)

こちらが、浜松城本丸跡に立つ石碑です。

.jpg)

なお、案内看板のようなものは特にありません。

浜松城・徳川家康公銅像(若き日の徳川家康公)

浜松城の本丸跡には、家康公の銅像があります。

家康公が29歳から45歳の17年間を過ごした浜松城らしく、銅像も『若き日の徳川家康公』となっています。

銅像は家康公が「関ヶ原の戦い」や「大坂の陣」で身に着けていた甲冑「伊予札黒糸威胴丸具足(いよざねくろいとおどしどうまるぐそく)」、通称「歯朶具足(しだぐそく)」の前立(兜の前に付いている飾り)を右手に持ち、左手は脇差の柄を握っています。

ご尊顔は大変凛々しく、若かりし頃の家康公の勇ましさを彷彿とさせる雰囲気です。

浜松城の家康公像は昭和56年(1981年)に建造されました。

後ろ姿も堂々たるものがあります。

銅像の台座には『銅像撰文』が記されています。

冬晴れの空と紅葉と家康公。

家康公の銅像は、各地の家康公ゆかりの地にありますので、お近くに行く際はぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

【家康公の銅像まとめ】

サムネ-160x120.webp)

-160x120.jpg)

浜松城・400年前の築城時から現存する石垣

本丸跡には、約400年前の築城時の面影を残す石垣があります。

この石垣は天守曲輪を形成する石垣の一部です。

.jpg)

見事な野面積みで築かれた石垣に、歴史ロマンを感じます。

.jpg)

実は、本丸南広場から黒鉄門跡を通り本丸跡まで来る途中の石垣も、同様に400年前の石垣です。

.jpg)

該当する石垣の付近には案内看板が設置されていますので、ぜひチェックしてください。

浜松城・天守

それでは、いよいよ城の中枢部・天守を見てみましょう。

浜松城・天守門

こちらが、浜松城の天守門です。

本丸跡から見上げる位置にあります。

.jpg)

本丸跡から階段を上ります。

.jpg)

天守門の案内看板です。

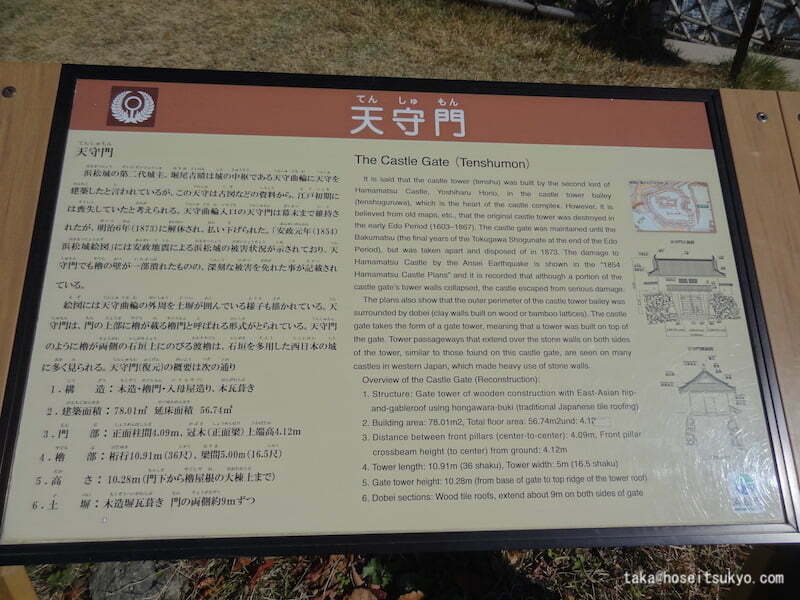

天守門

浜松城の第二代城主、堀尾吉晴は城の中枢である天守曲輪に天守を建築したと言われているが、この天守は古図などの資料から、江戸初期には喪失していたと考えらえる。天守曲輪入口の天守門は幕末まで維持されたが、明治6年(1873)に解体され、払い下げられた。「安政元年(1854)浜松城絵図」には安政地震による浜松城の被害状況が示されており、天守門でも櫓の壁が一部潰れたものの、深刻な被害を免れた事が記載されている。

絵図には天守曲輪の外周を土塀が囲んでいる様子も描かれている。天守門は、門の上部に櫓が載る櫓門という形式がとられている。天守門のように櫓が両側の石垣上にのびる渡櫓は、石垣を多用した西日本の城に多く見られる。天守門(復元)の概要は次の通り

- 構 造:木造・櫓門・入母屋造り、本瓦葺き

- 建築面積:78.01㎡ 延床面積 56.74㎡

- 門 部:正面柱間4.09m、冠木(正面梁)上端高4.12m

- 櫓 部:桁行10.91m(36尺)、梁間5.00m(16.5尺)

- 高 さ:10.28m(門下から櫓屋根の大棟上まで)

- 土 塀:木造塀瓦葺き 門の両側約9mずつ

引用元:浜松城天守門案内看板『天守門』

看板の説明から、残念ながらこの天守門は家康公が建てたものを復元(ないしは模造)したものではないようですが、天守を守るにふさわしい立派な門だと思います。

近づいてみると、天守門左右の石垣には一際大きな石が使われていることに気づきます。

この巨石は「門脇の鏡石」と呼ばれており、浜松城の威厳を一層高めています。

門脇の鏡石

天守門の石垣正面は、左右ともに隅に巨石が用いられている。この巨石を鏡石と呼ぶことがある。

かつて城の壮大さや城主の権力を見せるため、門の両側や周辺に意図的に大きな石を用いたと言われており、彦根城太鼓門櫓や、岡山城本丸、松本城太鼓門の石垣等に類例がある。

巨石を用いた部分は算木積(石垣の角部を強固にするために、長い石材の長辺と短辺を左右交互に振り分けて積む積み方)になっていない。

また、横長石も不揃いで、算木積とはいえない部分もある。引用元:浜松城天守門案内看板『門脇の鏡石』

大変見事な鏡石ですね。

天守門は内側にも見どころがあります。

天守門をくぐり抜けてすぐの足元にご注目ください。

浜松城の天守門には、このように瓦製の排水溝が設置されていました。

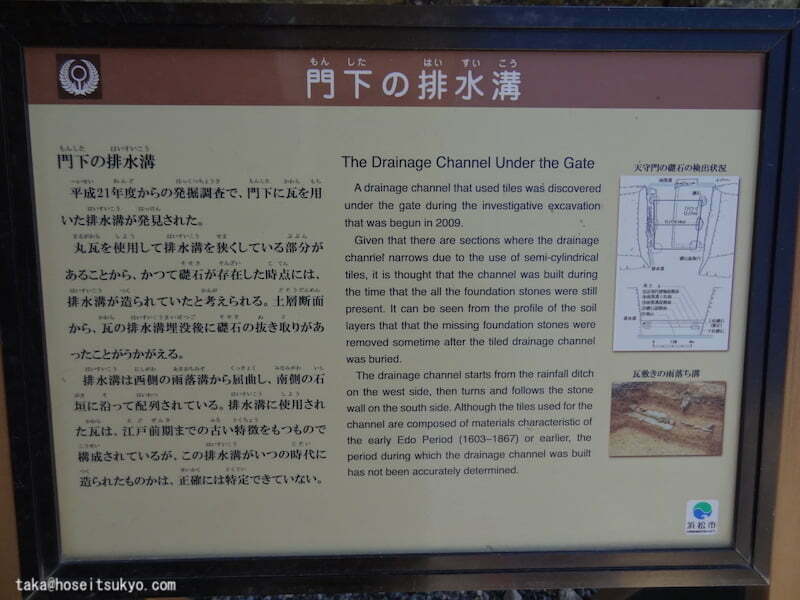

門下の排水溝

平成21年度からの発掘調査で、門下に瓦を用いた排水溝が発見された。

丸瓦を使用して排水溝を狭くしている部分があることから、かつて礎石が存在した時点には、排水溝が造られていたと考えられる。土層断面から、瓦の排水溝埋没後に礎石の抜き取りがあったことがうかがえる。

排水溝は西側の雨落溝から屈曲し、南側の石垣に沿って配列されている。排水溝に使用された瓦は、江戸前期までの古い特徴をもつもので構成されているが、この排水溝がいつの時代に造られたものかは、正確には特定できていない。引用元:浜松城天守門案内看板『門下の排水溝』

江戸時代前期頃の技術で造られたようですので、もしかしたら家康公もこの排水溝を見ていたかもしれませんね。

浜松城の天守門には、もう1つ忘れてはいけない見どころがあります。

それが、この柱の下に埋まっている天守門の礎石です。

天守門の礎石

浜松市では平成21年度から天守門跡の発掘調査を行い、建物の痕跡を確認した。「安政元年(1854)浜松城絵図」の天守門が描かれている場所からは、長軸1.0~1.4m、短軸0.9~0.7mほどの扁平な礎石が4箇所と、礎石の抜取穴2箇所が発見され、門柱の配置や門扉の大きさが確認された。

また、建物の屋根瓦や鯱瓦の一部、土塀の瓦も多数確認された。門の両脇の石垣上部からは、壁から剥がれ落ちた漆喰の痕跡も見つかっており、江戸時代の天守門の姿を明らかにする際の参考にした。

礎石に載る門柱6本は、不整形な両脇の石垣の開きに沿うように配置される。このような柱の配置は、桃山時代から江戸時代初期の櫓門にみられることから、天守門は、幕末まで古式な城門の特徴を継承していたことがわかる。

天守門の復元工事では、本来の礎石配置を忠実に再現し、地下の礎石のほぼ真上に、新しい礎石と門柱を配置した。石は築城時の石垣に用いられたものと同じ浜名湖北部産の珪岩である。引用元:浜松城天守門案内看板『天守門の礎石』

案内看板の記述から、この礎石と門柱は復元されたものであり、本物の礎石はこの礎石のほぼ真下に埋まっている状態のようです。

.jpg)

しかし、復元された礎石と門柱を見ると、これだけの門の柱を支えるには頑丈な礎石が必要とされた様子が分かります。

天守門横の石垣も見どころです。

』.jpg)

大変見事な野面積みの石垣を楽しめるポイントなので、ぜひお見逃しなく。

』.jpg)

浜松城の石垣(野面積み)

浜松城の石垣は見るからに荒々しく、外観は粗雑で一見崩れやすそうに思えますが、四百年の風雪に耐え、今なお当時の面影を残している重要な遺構であり、史跡浜松城跡の中で文化財として価値の高い部分です。

この石垣は、基本的には野面石(自然のあるがままの石)を使い、接合部(合端)をほとんど加工しないで積む野面積みという方式です。慶長(一五九六~一六一五年)以前はこの方法が多く用いられていたと言われています。格段の積み方は、布積と呼ばれる、石材を一段ずつ横に並べて据えながら積み上げ、布の横糸が通ったように積む技法が採用されています。しかし、石材があまりにも荒々しくて不揃いなことから、横の通りが乱れた部分が多くあり、布積崩しと呼ばれることもあります。

不整形な石を積むとはいえ、原則的には石の大きな面を表にし、小さな面を内にして積みます。隙間に背後から飼石を入れて、石が動かないように固定します。背後(内側)には多量の栗石を詰めて強化します。栗石は約一~一.五メートルほど詰めてあり、さらに砂利を入れてあるので水はけも良く、水圧で崩れることはありません。(左図を参照)

石垣を正面から見ると、石と石の隙間に小さな石が詰めてあります。これを間石と呼びます。この石は、石垣を成形する効果だけで、石垣を強化する効果は持っていません。間石が抜け落ちる程度の方が石垣は頑丈だと言えます。

浜松城は、特に天守台と天守門付近の石垣が堅く、石も大きなものが使われています。また、突角部には長方形の石材を、小口と側面が交互になるように配した算木積み法を用いています。石垣の斜面は直線的で、五七度~七八度の傾斜をしています。

石垣に用いた石材は珪岩と呼ばれる石がほとんどで、そのほか石灰岩、結晶片岩などが見られます。珪岩は浜名湖北岸の山々で見られ、現在の庄内地区の大草山や根本山、対岸の湖西市知波田付近で切り出され、佐鳴湖東岸まで船によって運ばれ、そして、浜松城まで運ばれたと推定されます。

この石垣がいつの時代に築かれたかについては正確な資料がないのでわかりませんが、浜松城二代目城主堀尾吉晴の頃(一五九〇年頃)という説が有力です。引用元:浜松城天守曲輪案内看板『浜松城の石垣(野面積み)』

この石垣の奥に進むと、天守曲輪の淵の石垣(天守門の横)の上に出ることができます。

「南無妙法蓮華経」と記された石碑があります。

また、このような鳥居と祠もあります。

仏教の念仏が記された石碑と神道の鳥居と社がすぐ傍に並ぶ辺り、日本の神仏習合文化を感じます。

なお、この写真の右側は本丸跡となっているため、見晴らしもよいです。

浜松城の近辺が一望できます。

ビルなどなかった江戸時代には、遠くの山々まで一望できたであろうと思われます。

浜松城・天守門(内部)と浜松城御城印

浜松城の天守門は2階部分に入る事ができます。

開館時間は8:30~16:30(最終入場は16:20)となっております。

天守門の2階では、浜松城の御城印も頂けます。

.jpg)

天守門の内部では、天守門の構造や出土品の展示がされています。

また、天守門の2階床に設けられた「石落とし」なども楽しめます。

浜松城の御城印はこの天守門2階でいただけます。

私が訪れた時は通常版の他に「家康公築城450年記念版」もいただけました。

浜松城・天守曲輪

こちらが、浜松城の天守曲輪です。

本丸とは別に天守曲輪が設けられている城は、実は決して多くないそうです。

.jpg)

天守曲輪

浜松城の天守台周辺には、本丸とは別に天守曲輪と呼ばれる区画が築かれている。この天守曲輪の出入口として東に大手である天守門、西に搦手の埋門を配置している。

浜松城の天守曲輪は東西56m、南北68mで、石垣の折れ曲がる角度が様々で、複雑な多角形をしている点が特徴である。これは自然の山の形を反映した結果と考えらえ、石垣造りの曲輪としては古相を留めた形といえる。また曲輪の外周には土塁が巡らされていたと考えられる。

天守曲輪は掛川城、若山城等にも見られるが、類例は決して多くない。掛川城は浜松城第二代城主堀尾吉晴の同輩である山内一豊が、和歌山城は豊臣秀長がそれぞれ築いており、豊臣秀吉と深く関わる遺構といえる。引用元:浜松城天守曲輪案内看板『天守曲輪』

また、浜松城城主・堀尾吉晴、掛川城城主・山内一豊、若山城主・豊臣秀長といった、豊臣秀吉との関りが深い大名らの名前がここで出てくるのは予想外でした。

下の写真は天守台から見た光景です。

.jpg) 上の写真左側に見えるのが天守門(内側)で、これは写真中央の方から内部に入る事ができます。

上の写真左側に見えるのが天守門(内側)で、これは写真中央の方から内部に入る事ができます。

浜松城・天守曲輪の井戸

天守曲輪の隅には井戸があります。

.jpg)

井戸の付近には案内の立て札があります。

.jpg)

井戸

この井戸は、銀明水と呼ばれていたという。

浜松城には、天守台に一つ、天守曲輪の埋門のそばに一つ、本丸に一つ、二の丸に三つ、作左曲輪に四つ計十本の井戸があったという。

天守台の井戸は、再建の時に残し、今は天守閣の地下室にある。

直径一・三m、深さは現在一mほどになっており水はない。引用元:浜松城天守曲輪案内看板『井戸』

.jpg)

井戸の中を覗いてみましたが、残念ながら銀明水はありませんでした。

浜松城・天守曲輪の八幡台

天守曲輪の井戸のすぐ近くには、八幡台と呼ばれる場所があります。

.jpg)

八幡台付近から天守に向かっての角度は、浜松城が大変映えるスポットの1つかと思います。

ここにも、案内看板があります。

.jpg)

八幡台

ここは天守台の北西にあたり、五段の石段により天守台より高い。面積はおよそ四十㎡(十二坪)あり、浜松城のなかで最も高い所(四十一・九m)である。

城を守る神社(たぶん八幡大菩薩)をおまつりした所だといわれる。

八幡大菩薩は武士の守り神として信仰された。

引用元:浜松城天守曲輪案内看板『八幡台』

案内看板の説明通り、石垣が一層高くなっていることから、ここが八幡台であったことが分かります。

八幡大菩薩といえば、武家の守護神にして源氏の氏神です。

源氏の末裔を名乗った家康公の在城時代にもあったのかは不明ですが、縁を感じます。

なお、なぜか不明ですが八幡台にはこのような記念碑がありました。

.jpg)

記念碑には「朝日両国永久親善萬成」「朝鮮民主主義人民共和国」「歸國記念植樹」(帰国記念植樹)とあります。

「朝日」と書かれていることから、北朝鮮側の立場から書かれたものと思われます。

また、「帰国記念植樹」とあるため、浜松から北朝鮮に帰国する際に建立された記念碑なのかもしれません。

しかし、なぜ浜松城にこの記念碑があるのか、詳しいことは不明です。

浜松城・天守曲輪の石垣

天守曲輪を天守門と逆の方向(井戸や八幡台の方)から出ると、浜松城・天守曲輪の石垣を一望することができます。

.jpg)

こうしてみると、浜松城の天守曲輪は土塁の上に石垣を設けている「鉢巻石垣(はちまきいしがき)」と呼ばれる構造であることが一目でわかります。

.jpg)

鉢巻石垣といえば、家康公が大改修を施した江戸城も、石垣の一部がこの鉢巻石垣という構造になっています。

【江戸城の鉢巻石垣】

江戸城・桜田門近辺の石垣にも鉢巻石垣があります

.jpg)

天守曲輪の石垣

天守曲輪の石垣の特徴~邪と屏風折~

天守曲輪に残る石垣は、斜面上半分だけに石を積んだ「鉢巻石垣」に分類できる。石垣の平面形には屏風折や出隅、入隅が随所に見られる。こうした複雑な形状は、戦闘時に迫る敵に側面から攻撃を加えるための工夫である。

邪は輪取りともいい、天守曲輪西側の埋門南側で観察できるが、国内の現存例は多くない。さらに南に行くと、一旦鎬隅になった後に屏風折がある。いずれも横矢掛という防御の技法で天守曲輪からの死角をなくす事ができ、このような部分が大規模になると櫓が建てられる。一方、本丸北西隅には入隅があり、入隅は多くの城郭で見ることができる。引用元:浜松城天守曲輪案内看板『天守曲輪の石垣』

ちなみに「入隅・出隅」についてですが、入隅(いりすみ)は「壁など二つの面が出合った所の内側の部分。へこんで見える側」、出隅(ですみ)は「壁などの二つの面が、ある角度で出合った所の外側の部分」の事です(引用元:Weblio.jp)。

また「横矢掛(よこやがかり)」というのは、敵の側面を攻撃できそうな部分に石垣や櫓などを張り出させておき、側面射撃用陣地として使用する防御法です。

浜松城の天守曲輪を外から眺めますと、石垣が屏風のように折れ曲がっている様を確認することができます。

このような構造の石垣は、例えば大阪城などにもありますので、ぜひ石垣を見るときはこうした工夫も楽しんでみてください。

おまけ:写真パネル『直虎ゆかりの地浜松』

浜松城の天守曲輪には、こんな写真パネルもありました。

まるで家康公と井伊直政を従える直虎、みたいな構図で思わず笑ってしまいました。

浜松城・天守

こちらが浜松城の天守です。

下の写真の面の石垣は、どこかに「ハート形の石」が積まれていて、浜松城がパワースポットと呼ばれる所以の1つになっているそうです。

訪れる際は探してみると面白いかもしれません(私は「築城当時にハート形などという概念は日本に存在していなかったのだから単なる偶然だ」などと考えるタイプの人間なので、あえて探しませんでしたが笑)。

大変見事な野面積みです。

.jpg)

天守台

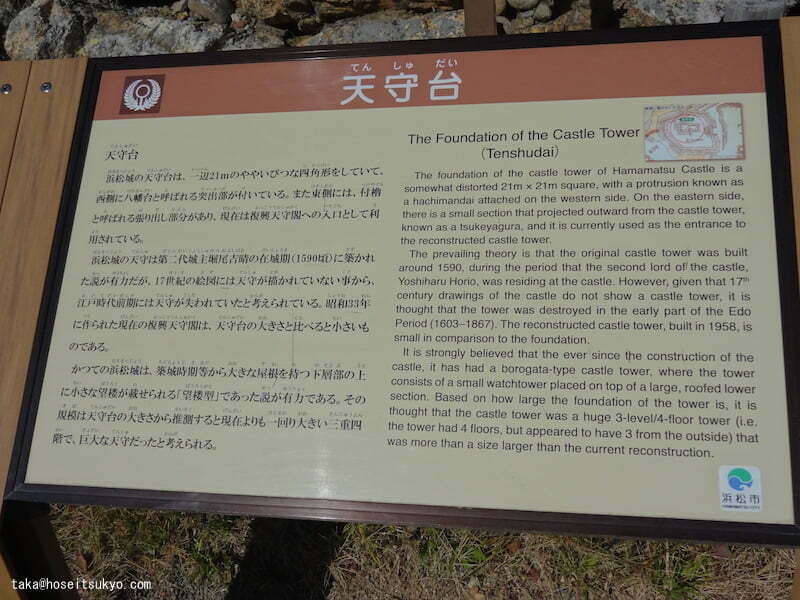

浜松城の天守台は、一辺21mのややいびつな四角形をしていて、西側に八幡台と呼ばれる突出部が付いている。また東側には、付櫓と呼ばれる張り出し部分があり、現在は復興天守閣への入口として利用されている。

浜松城の天守は第二代城主堀尾吉晴の在城期(1590頃)に築かれた説が有力だが、17世紀の絵図には天守が描かれていない事から、江戸時代前期には天守が失われていたと考えられている。昭和33年に作られた現在の復興天守閣は、天守台の大きさと比べると小さいものである。

かつての浜松城は、築城時期等から大きな屋根を持つ下層部の上に小さな望楼が載せられる「望楼型」であった説が有力である。その規模は天守台の大きさから推測すると現在よりも一回り大きい三重四階で、巨大な天守だったと考えられる。引用元:浜松城天守曲輪案内看板『天守台』

浜松城天守の破風の鬼板には、やはり「葵の御紋」がたくさんあります。

.jpg)

こちらは、浜松城天守の鯱(シャチホコ)と破風の鬼板です。

城を見物する際は双眼鏡などを持参すると、こうした屋根などまで楽しむことができるのでおすすめです。

本来、浜松城は天守の中に入れます。

しかし、私が訪れた時期はちょうどリニューアル工事中のため、天守閣の中に入ることができませんでした。

リニューアル工事は令和2年12月末までですので、工事終了後に訪れる方はぜひ天守閣の中まで楽しんできてください!

浜松城周辺のスポット

最後に、浜松城周辺のちょっとしたおすすめスポットをご紹介いたします。

浜松城公園の日本庭園

こちらは、浜松城公園内にある日本庭園です。

.jpg)

紅葉・池・橋の3要素がそろった風光明媚な庭園です。

茶屋『松韻亭』

観光雑誌などで有名なのが、この茶屋『松韻亭』です。

残念ながら私が訪れた日は定休日でしたが、浜松城を訪れる際はいかがでしょうか。

【松韻亭へのアクセス】

食事処『なか乃』

浜松城から北上すると、静岡大学の浜松キャンパスがあります。

その近くにあるお食事処『なか乃』さんで昼食を頂きました。

地元の情報誌でも紹介されているお店のようです。

日替わりランチ750円で、カツオの刺身とクリームコロッケを食べられました。

浜松駅周辺の市街地には飲食店がたくさんありますが、あえて地元で愛され続けるお食事処でランチを頂くのも楽しいと思いますのでぜひ。

【なか乃へのアクセス】

アクセス・案内情報

- 名称:浜松城

- 住所:静岡県浜松市中区元城町100-2(浜松城公園)

- 電話:053-453-3872(浜松城天守閣・天守門)

- 営業時間:8:30〜16:30(浜松城天守閣・天守門)

- 交通:JR東海道新幹線・JR東海道本線「浜松駅」下車徒歩約21分、遠鉄バス「市役所南」下車徒歩約6分

』野面積み絵図.jpeg)

.jpg)